2019年1月11日のイスラエルの報道より

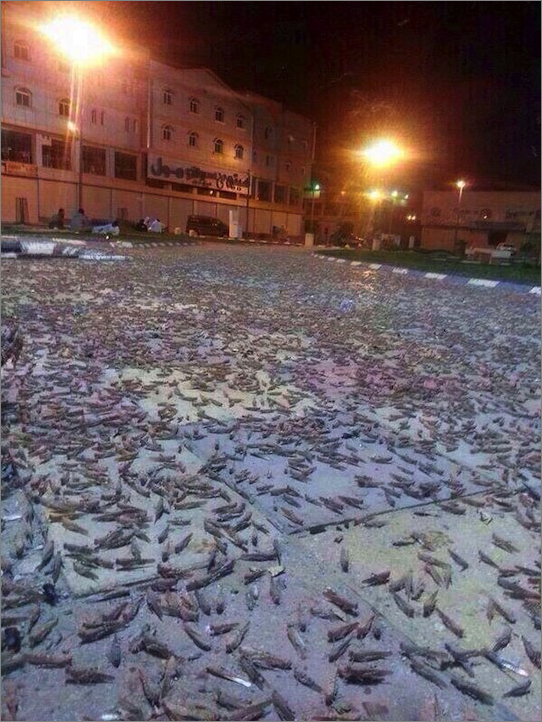

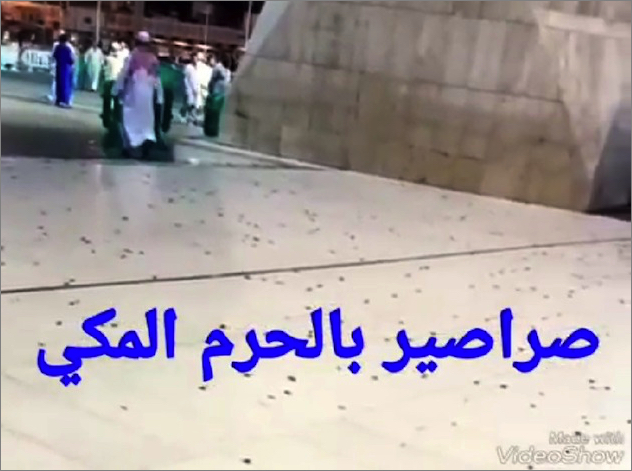

イナゴに占領されたメッカの聖モスク

2019年の新年早々、サウジアラビアの聖地であるメッカが「イナゴの大群の直撃を受けた」という出来事があったことを知りました。

特にメッカにある重要な宗教施設である聖モスク(正式名マスジド・ハラーム)が「中も外もイナゴで覆い尽くされている」という光景は、人によっては衝撃的な光景かもしれません。

建物どころか、「巡礼者そのものがイナゴに覆われている」写真もあります。

白い巡礼服がイナゴだらけになっている人たちも

聖モスクの内部もイナゴだらけ

イナゴの大群は世界各地に現れるものではありますけれど、「聖地」となると、やはり意味が違って感じる部分もあります。

聖書などにもイナゴはよく登場するもので、たとえば、旧約聖書の「出エジプト記」には、以下のようにあります。

出エジプト記 10章12-15節

主はモーセに言われた。「手をエジプトの地に差し伸べ、いなごを呼び寄せなさい。いなごはエジプトの国を襲い、地のあらゆる草、雹の害を免れたすべてのものを食い尽くすであろう。」

モーセがエジプトの地に杖を差し伸べると、主はまる一昼夜、東風を吹かせられた。朝になると、東風がいなごの大群を運んで来た。

いなごは、エジプト全土を襲い、エジプトの領土全体にとどまった。このようにおびただしいいなごの大群は前にも後にもなかった。

いなごが地の面をすべて覆ったので、地は暗くなった。いなごは地のあらゆる草、雹の害を免れた木の実をすべて食い尽くしたので、木であれ、野の草であれ、エジプト全土のどこにも緑のものは何一つ残らなかった。

今回はサウジアラビアのメッカがイナゴに襲われたのですけれど、さきほどの聖書の記述そのままに、

「エジプトがイナゴの大群に襲われた」

ことが比較的最近あったことを思い出しました。

2013年の3月の出来事ですから、もう 6年前ということになりますけれど、以下の記事で取りあげたことがあります。

・ガザ地区に打ち上げられた無数のマンタと、エジプトに現れたイナゴの大群に思う「第6の太陽の時代」

In Deep 2013年03月02日

この時、中東では、

・エジプトで異例ともいえるイナゴの大群が発生した

ことと、

・パレスチナのガザ地区の海岸に「大量のマンタ」が打ち上げられた

という出来事が同時に起きたのです。

どちらも珍しいことで、特に「マンタの大量死」というのは、世界的に見ても珍しい出来事ではないでしょうか。下の写真は、それぞれ当時の現地のメディアの報道とその内容です。

2013年2月のエジプトの英字紙報道より

報道の内容

エジプト南東部のナイル川デルタ地帯を異常な数のイナゴの大群が襲っており、農業地帯にダメージを与える可能性があると国連食糧農業機関(FAO)が報告した。

エジプトは 2012年に 8.5万トンの小麦を生産しているアフリカ最大の小麦の産地であり、イナゴによって農作物が被害を受けることによる食糧供給への影響が懸念されている。

2013年2月の中東の報道より

報道の内容

ガザ地区の沿岸で大量のマンタの死体が発見された。マンタは、地元の漁師たちによって翌日解体された。それらは多くが血まみれだった。大量死の正確な原因はわかっていない。

このマンタの大量死は、別の報道で「 400頭打ち上げられていた」と伝えられていて、世界的に見ても異例のマンタの大量死だと思われます。

写真でも、ガザ地区の海岸のはるか遠くてまでがマンタの死体で覆われている光景がうつされていました。

2013年2月27日のガザ地区の海岸

今回のサウジアラビア・メッカのイナゴの大群の出来事も加えて、この 2013年の出来事が起きた場所は以下のようになります。

それにしても、サウジアラビアの砂漠にイナゴ?

エジプトでイナゴの大群が発生するのはわかるのです。ナイル川がありますから、そのデルタ地帯ではイナゴが大量に発生することはあるのだろうなあと思いますけれど、しかし、「サウジアラビアの砂漠でイナゴとは面妖な」とは思います。

ほとんど砂漠であるサウジアラビアのメッカ周辺でイナゴが、それも大量に繁殖するということは、ちょっと考えにくいです。

しかし、たとえば、これらのイナゴがエジプトからやってきたものだとすると、

「紅海の上を飛んでエジプトから渡ってくる」

か

「イスラエルのほうから迂回してサウジアラビアに入る」

かのどちらかしかルートはないように見えますが、「それはないなあ」とも思います。

紅海は地図で見れば細長く見えますけれど、このメッカのあたりの海域の幅は 300キロメートルくらいはあるはずで、いかにパワフルなイナゴでも、「海上を 300キロメートルも飛んでくる」ということができるとは思えないです。

「どうやってイナゴはメッカに出現したのだろう」という疑問が解けないですので、ちょっと意地になって資料を探してみましたら、「その理由がわかった」のでした。

結論として、これらのイナゴは、エジプトからやってきたのではなく、

「サウジアラビアで生まれたイナゴたち」

だったのです。

資料は、国連の食糧農業機関(FAO)の最近のリリーフにあり、そのタイトルも、

「砂漠のイナゴ速報 (Desert Locust Bulletin)」

というもので、2018年12月から速報が発令され続けているようです。

それによりますと、アフリカ大陸のエジプト、スーダン、エリトリアなどのナイル川流域では昨年の 12月から現在に至るまでイナゴの大群が発生し続けているのですけれど、その国連のリリースの一番下に以下のような記述がありました。

国連食糧農業機関の速報より

サウジアラビアの紅海沿岸でも小規模なイナゴの繁殖状況が発生している。昨年秋、サイクロンにより豊富な雨が降り落ちたイエメン、オマーン、サウジアラビアの国境に近いエリアでいくつかのイナゴの小さな群れが形成されていることが確認された。

これを読んで、

「ああ、そうか。大雨だ」

と思い出したのです。

サウジアラビア=砂漠という先入観は予想以上に強いようで、昨年、記事で何度も「サウジアラビアの大洪水」について取りあげていたことを忘れていたのでした。

以下の記事のように、現在のアラビア半島は、もはや「砂漠とはいえない時が多くなっている」のです。

洪水伝説の再来 : アラビア半島を中心とした中東地域の過去1ヶ月の雨量と洪水発生数が観測史上最大に。そこからふたたび思う「黙示録の時代」

しかも、この秋からの大雨の連続は、サウジアラビアの砂漠を「花と緑の大地」に変えるという事象も発生させてもいました。

たとえば、今年のサウジアラビアのメッカ周辺には、以下のような「お花畑のような光景」があちこちに出現していたのです。

2019年1月1日 サウジアラビアの砂漠にて

これらの「砂漠の花」については、以下の記事などで写真などをご紹介していますので、ご参照いただければ幸いです。

今回のメッカの「バッタの大群」はこの気象の状況と関係していたのでした。

サウジアラビアの砂漠に、かってないような雨がもたらし、そして、砂漠にかつてないような緑と花の大地をもたらした雨は、その大地をバッタの繁殖地へと変えてもいたのです。

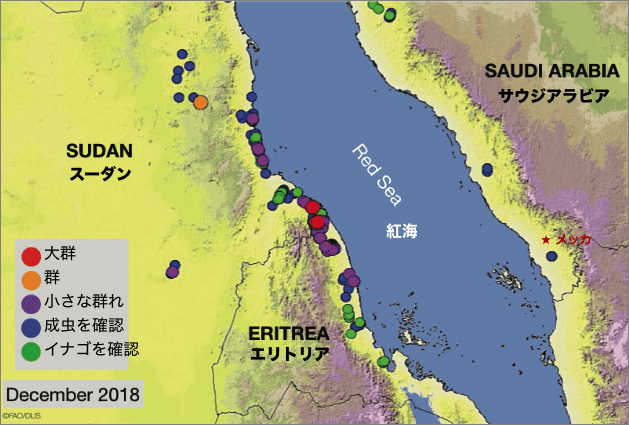

国連食糧農業機関の資料には、12月の時点で、以下のような場所でイナゴの発生が確認されていることが記されています。

2018年12月の時点でイナゴの発生が確認されている場所

・FAO

この 12月の時点で大群が発生していたのはアフリカ大陸だけですが、しかし、サウジアラビアでも「イナゴの成虫を確認」のマークがつけられています。

メッカの近くにもひとつあり、このあたりの場所で、イナゴは、大雨の連続で肥沃になった大地で活発に繁殖を拡大させ、大群になっていった、ということのようです。

そして、それらがいっせいに聖地メッカに向かったと。

「気候変動がもたらすことっていうのは、つまりこういうことなんだなあ」と、ふと思いました。

つまり、気温や雨量や風量などの変化というものは、そのまま植物などの生育分布の変化につながります。サウジアラビアの砂漠が緑の大地になったように。

そして、植物というものは、自然界全体の生物の生活圏を支配する力を持ちますので、植物の生育分布の変化によって、次はさまざまな生物がそこに出現する。

もちろん、今起きていることは、アラビア半島ではイレギュラーなことではありますけれど、しかし、それでも、「バッタの繁殖のサイクルほどの長さで、その自然状況が持続している」ことも事実です。

仮にアラビア半島でこういう状態が繰り返し起きるようになったのなら、イナゴでもアブでもカエルでも大繁殖を繰り返せるようになっても不思議ではないわけです。

唐突に、イナゴとかアブとかカエルなどの名前を出してしましたが、これらは旧約聖書の「十の災い」に出てくるものなんです。こういうような本来は砂漠とは無縁の生物たちも「気候変動により出現できるようになる」。

現実として、今、砂漠の聖地がイナゴで覆い尽くされている。

十の災いというのは、旧約聖書の『出エジプト記』に出てくるもので、おおよそ以下のようなものとなります。

1. 水を血に変える(赤くなる)

2. カエルの大群を放つ

3. ぶよを放つ

4. アブを放つ

5. 疫病を流行らせる

6. 腫れ物を生じさせる

7. 雹(ひょう)を降らせる

8. イナゴを放つ

9. 暗闇でエジプトを覆う

10.初子(長子)をすべて殺す

これはエジプトでもですけれど、聖地のあるサウジアラビアでも、ほとんど成就している最近ではあります。

たとえぱ「サウジアラビアに雹(ひょう)」なんてのは、砂漠の土地ではあまり考えられないことだったのですけれど、今や繰り返されています。

2018年2月 歴史的な雹嵐の後のサウジアラビア・メディナ

・メディナで観測されたことのない黙示録的ともいえる雹嵐が観測される

さらには、「ナイル川が赤くなる」なんてことことはないだろうというように思っていましたら、 2016年に、

「ナイル川は赤くなっていた」

のですね。

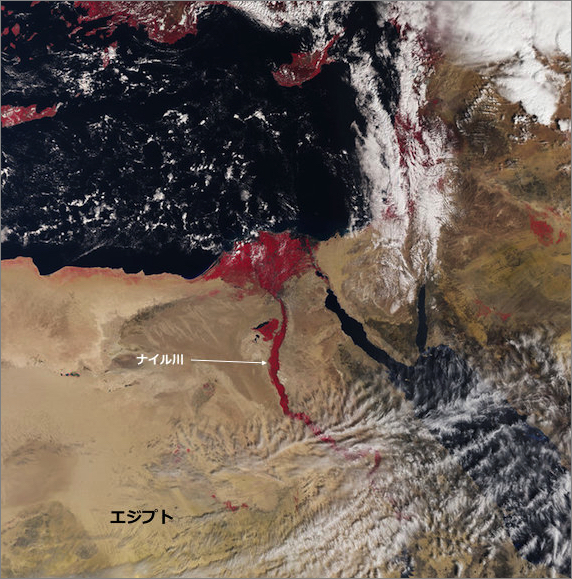

下は、2016年4月1日に欧州宇宙機関(ESA)の地球観測衛星センチネル3号(Sentinel-3A)が撮影したナイル川です。

血のように赤いでしょう。

2016年4月1日 人工衛星センチネル3号が撮影したナイル川流域

・ESA

どうしてナイル川の全域が赤くうつっているのかといいますと、これは人工衛星センチネル3号の「撮影機器の特性」なんだそうです。

この衛星の放射計は、「植物の群生から放射される熱を赤外線スペクトルで表現する」のだそうで、このように植物群は赤く記録されるのだそう。そういうテクノロジーが生み出した赤い川なんですけれど、単に写真を見る私たちには「赤いナイル川」と解釈する他ないのでした。

このナイル川のことは、以下の記事で取りあげさせていただいたことがあります。

聖書の記述通りに「エジプトのナイル川が血に染まった日」から、もうすぐ1年。その間にどれくらいの世界中の川や湖や池が「血に染まった」かを思い出してみる

この記事の内容は、先日の以下の「赤い時代」の記事と関係する概念であるかもしれません。

地球は赤い時代へ : オーストラリアが十年ぶりに真っ赤に染まった日に思った「世界はなぜこんなに急速に赤くなり続けるのか」

世界のあちこちで、いろいろと赤くなり、そして、エジプトから中東では、十の災いのような出来事が、しかも本来ならそのような土地では起こりえないことが起き続けているというような昨今となっております。

そして、今年 2019年の始まりは、新年からサウジアラビアで「砂漠が花に覆われる」という珍しくも美しい現象が起きたと同時に、それが起きたのは、「イナゴの大群を発生させたのと同じ要因」だったと。その「花と同時に出現してきたイナゴたちがメッカのモスクを荒らし回っている」ということになります。

いろいろな意味で、今年の始まりの事象として、とても印象深いもののように思います。