二酸化炭素の増加により植物が増加し、地球全域の緑化が進んでいることを報じたNASAの記事

・Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds

地球の酸素は二酸化炭素から生み出されている

前回の以下の記事で、「地球の酸素」について、少し追記しています。

偽りに満ちていたアマゾン大火災報道 : 今年のアマゾンの森林火災は実際には平年以下の平凡なものであることが判明した上に、「気候変動のための扇動」に利用されていた可能性も

8月29日の米国の科学メディアに掲載されていたアメリカの大気学者の言葉が載せられていまして、それを追記しました。以下のようなものです。

2019年8月29日のサイエンス・アラートより

大気中のほぼすべての遊離酸素は、光合成により植物から生成される。大地の光合成の約 3分の1は熱帯林で発生し、その最大の場所がアマゾンであることは事実だ。

しかし、光合成によって生成される酸素のほぼすべては、そこに生きている生物と火によって消費される。樹木は枯れ葉、小枝、根、その他の落葉落枝を絶えず落としており、これらは主に昆虫や微生物などの生物の豊かな生態系を養っている。微生物たちはその過程で酸素を消費する。

森林の植物は、多くの酸素を生成し、そして、森林の微生物は多くの酸素を消費している。その結果、森林とすべての陸上植物による酸素の純生産は、ほぼゼロに近くなる。

ということで、アマゾンでどれだけ大量の植物たちが酸素を生成していようとも、それはまさに「地産地消」であり、地球全体の酸素の量には、ほぼまったく関与しないということが述べられています。

ちなみにですね、この、

「なぜ、地球には酸素があるのか」

ということは、科学の世界で最大の謎のひとつで、ほぼ理由はわかっていません。

最も支持されている説は、25億年前頃に、地球に植物の起源(シアノバクテリア)が誕生して、その光合成により大量の酸素が生み出されたというものですが、これも前回の記事で書きましたことと、上の大気学者の方の話を合わせますと、

・植物バクテリアが酸素を生成しても、他の微生物に消費される

・植物バクテリアも夜は酸素を消費する

ということから、シアノバクテリアの登場も、地球に酸素が存在する理由にはならないと思います。酸素の量がプラマイゼロになるのは現在と同じはずです。

同時に、先ほどまでの、植物の酸素の生成の現実から、「いくら植物が酸素を作り出しても、それが地球全体にめぐることはない」という事実からは、

「なぜ、地球から酸素が枯渇しないのか」

ということも、地球の最大の謎といえるものだと思われます。

もちろん、「地球から植物が消えてしまうと、大変なことになる」のですけれど、現在のように、「植物がたくさんあっても」それが地球の酸素の状態と関係しているというわけではなさそうです。

私はこの「地球に酸素がある」ということを考えると、何となく宗教的な気分になります。神とかいうような複雑な概念を用いないと、地球に酸素がある理由がぜんぜんわからないのですね。

まあ、そういうようなことを前回の記事に追記させていただいたのですが、前回の記事の最後のほうで、水戸光圀一行はこのように述べていました。……ん?

ああ、違った。いや最近、1960年頃の映画の水戸黄門を見るのが好きで好きで、1週間に1度は見ているので、ついその慣習が出てしまいました。

水戸のご老公ではなく、前回のこの記事の最後のほうで私は以下のように書いていました。

地球温暖化なんていう概念も、この「私たち人間が自然に対して持つ罪悪感」が最大に利用されているものだと思います。「私たち人間の工業化が、この地球をダメにしてしまった」と、大勢の人が内面的に考えていて、おそらく、それはもう潜在意識レベルにまでなっている。

このように、私たちは「文明の工業化」というものに、ものすごい罪悪感を持って生きています。

あるいは、すでに私が子どもの頃から、あらゆるメディアや著作等でそのことを教えられ続けてきて、私たちの中には、「便利な文明と、それを悪とする信念が同居している」ということも言えるかもしれまません。

「工業化が地球を破壊してしまった」

と。

その罪悪感を「利用」されると、何しろ、罪悪感があるので、どうも素直に従いやすくなる。人為的な要因による地球温暖化というような説も、「なんとなくそうなのかもしれない」と、みなが思い始める。悪いのは自分たち人間なんだと。

「私たちが地球の環境を壊してしまったのだ」

と。

まあ、実際、文明によって数多くの自然の破壊がもたらされているのですけれど、だからといって、「真実ではないことを、罪悪感を利用されて構築されてもいい」ということにはならないと思います。

そして、「罪悪感と卑下」がますます地球を悪くする理由として、「どうせ私たち人間はダメな存在なんだ」という価値観がはびこっていくと、人々は本当にそう思い込んでいって、そして「事実は観測されて、はじめて存在する」という量子力学の理論ではないですが、

「本当に人間がダメになっていく」

はずです。

本当にダメになった人間たちによる集団社会で、この地球を救えるわけがない。

「利用する人たち」は、いつも巧みであり、罪悪感と劣等感を最大限に利用して、さまざまな主張をしてきます。

先日、アメリカの気象科学者のロイ・スペンサー博士 (Dr. Roy Spencer)という方が、自らのウェブサイトの記事で、

「合理的な気候の議論を破壊することに、いかにメディアが荷担してきたか」

というタイトルの記事を掲載していました。

とても長い記事で、今回ご紹介するのは難しいですが、「人為的な地球温暖化」に関して、いかにメディアがこれまで、大げさで、誇張して、ヒステリックに報じ続けてきたかについてのものでした。

そして、博士は、その中で、

「実際には、二酸化炭素が地球の植物を大幅に増加させていることは、ほとんど報じられない」

ということにもふれていました。

それで私は、「ああ、そういう研究論文が以前のネイチャーに載ってたなあ」と思い出したのですけれど、かつて、そのことに関しての大規模な国際的な研究があり、そこでの結論は、

「過去 35年間、地球で植物の生息地域が激しく増加した理由は、地球の二酸化炭素が大幅に増加したため」

と結論せざるを得なかったのです。

冒頭の記事がそのひとつですが、これは、NASA のウェブサイトに 2016年4月に掲載されていたものです。

しかし、その後、このような「二酸化炭素が地球を緑化している」という報道を、他の何かのメディアで聞かれたことがおありでしょうか?

ほとんどの方は、聞いたことがないことかもしれないと思います。

この NASA の記事について、翻訳しました。

Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds

NASA 2016/04/26

二酸化炭素は土地を肥沃化し、地球の緑化に貢献していることが判明

科学誌ネイチャー・クライメート・チェンジ (Nature Climate Change)で発表された新しい研究によると、地球の植生地の 4分の1から半分は、主に大気中の二酸化炭素レベルの上昇により、過去 35年間で著しい緑化を示していることがわかった。

この研究は、8か国 24機関の 32人の研究者たちからなる国際チームによって行われた。

研究では、NASAの 人工衛星に搭載されているセンサー MODIS と、アメリカ海洋大気庁(NOAA)の 放射計 AVHRR の衛星データを使用し、地球上での緑化の面積指数、あるいはその植物の量を決定する行程が含まれている。

その結果、過去 35年間で、地球全体で、アメリカ本土の 2倍に相当する面積で緑が増加していたことが明らかとなった。

植物の葉は、光合成による太陽光からのエネルギーを使用して、大気から吸い込まれた二酸化炭素を、地面から取り出された水と栄養素と化学的に結合させ、地球上の生命の食物、繊維、燃料の主な源である糖を生成する。

二酸化炭素濃度の増加は、光合成を増加させ、植物の成長を促進することが示されている。

もっとも、植物成長の増加の要因は、二酸化炭素の増加だけというわけではない。窒素、土地の表面の変化、地球の気温、降水量、日光の変化による気候変動はすべて緑化効果に寄与する。

二酸化炭素が地球の植物の増加にどの程度寄与しているか判断するために、研究者たちは、衛星データで観察された植物の成長を模倣するいくつかのコンピューターモデルを通じて、二酸化炭素と他の各変数のデータを単独で実行した。

結果は、二酸化炭素の増加は、緑化の増加効果のうちの 70%を説明することを示した、と米ボストン大学地球環境学部の教授であるランガ・ミネーニ (Ranga Myneni)博士は述べた。

「二酸化炭素の次に、植物の増加に重要な要因は窒素で、その割合は 9%でした。そのため、地球の植物増加のプロセスの中で、70%の影響を与えている二酸化炭素が果たす大きな役割がわかるのです」

地球は、氷で覆われている土地以外の約 85%が植生に覆われている。地球上のすべての緑の葉で覆われている面積は、平均して、地球の総表面積の 32パーセントに相当する。

過去35年間にわたる緑化の程度は、「気候システムにおける水と炭素の循環を根本的に変える能力を持っている」と、中国北京大学の研究者であり、ボストン大学の客員研究員として研究を続けるザイチュン・ズー (Zaichun Zhu)博士は言う。

毎年、人間の活動から地球の大気中に放出される炭素の量は 100億トンに達するが、その炭素の約半分は、その領域で海洋と大地の植物に一時的に貯蔵される。

北京大学の研究によれば、1980年以降、陸上での炭素吸収量の増加(植物生息域の増加を意味する)が報告されていた。

大気中の二酸化炭素濃度の上昇は植物にとって有益だが、気候変動の主な原因でもあると理解されている。地球の大気に熱を閉じ込めるガスは、石油、ガス、石炭、木材の燃焼により、地球が工業時代に入って以来、増加しており、かつて見られない濃度に達し続けている。

気候変動の影響には、地球温暖化、海面上昇、氷河と海氷の融解、さらに厳しい気象現象が含まれていると理解されている。

ここまでです。

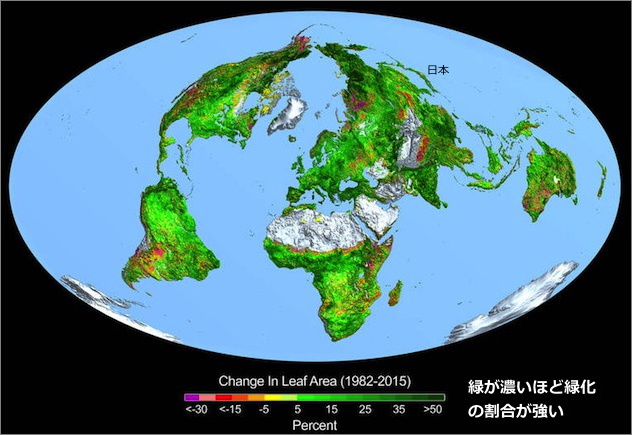

以下の地図では、「緑の場所」が、過去 35年間で、緑が増えた場所です。

サハラ砂漠や南極を除けば、世界中のほとんどの場所で、「工業化の増大の中で、植物がどんどん増えている」のです。

このように植物が増加した理由は、上の記事の最後にあります以下の部分によります。

> (二酸化炭素量は)石油、ガス、石炭、木材の燃焼により、地球が工業時代に入って以来、増加しており、かつて見られない濃度に達し続けている

地球の工業化が地球の植物を増加させていると。

そして、これもまた皮肉な話に聞こえるかもしれないですが、現在の地球で最も緑化が進んでいるのが、人口が最も多く、大気の状態が悪い「中国とインド」なのです。理由はいろいろでしょうが、実際に地球で最も緑が増えているのが、このふたつの大国の領域なのです。

以下は、2019年2月の、やはり NASA の記事です。

2019年2月のNASAの報道より

・China and India Lead the Way in Greening

NASA の観測データでは、現在の地球は、全体の 3分の 1で緑化が進行していて、植物が減少しているのは、全体の 5%だけでした。

ちなみに、だからといって、「工業化の増加が良い」といっているわけではないです。

植物にとっては二酸化炭素は良いものかもしれないですが、人間にとって、大気の状態が悪くなることは、たとえば、以下の過去記事のように、良くないことです。

「PM2.5を含む大気汚染が認知症のトリガーとなる」ことがアメリカの研究でさらに明白に。しかし発症が物質からの影響だけではない事実もある中、私たちはどのように「防御」できるのか

しかし、良いとか悪いとかの観念ではなく、事実として、これまでメディアは、

「二酸化炭素は、地球の植物を大幅に増加させる役割を持つ」

ことを、積極的に「報道しなかった」ことは事実です。

太平洋戦争中に、「大本営発表」というものがありました。これは後年、「ウソの報道」というような捉えられ方をするようになりましたが、実際には、そうではないです。

大本営発表とは、

・報道する事実

と

・報道で取り上げない事実

を分けて報道していたもので、報道されたことはすべて事実でも「報道しない大量の事実がそこにある」ということで、それは報道されなかったので、国民は知り得なかったと。

日本軍が米軍機一機を撃墜した報道はされても、たとえば、同じ日に「〇〇国で、大隊が全滅した」というほうは報道しない、とかそういうことですね。

この大本営発表のスタイルは、実際には今でも、報道体制の基本となっていると私は思います。

もちろん、だからといって、報道メディアを非難するというようなことではなく、私たちは冷静に淡々と報道に接すればいいわけで、感情的になったり、心境が動かされるようならば、そのような報道にはふれないほうがいいのかなと。

これからも、私たちの持つ「罪悪感」に入りこもうとしてくるものたちは、いろいろと出てくると思いますけれど、冷静に見ていくべきです。