・USGS

前回の記事、

・10月・11月・12月と「3回連続するスーパームーン」という異様な締めくくりをする2016年…

2016/12/08

で地震のことについて書いたばかりで、また地震の話というのもどうもあれですが、昨日以降も何だかとても多いのです。

今回は別の記事をアップするつもりだったのですが、余談として書くには、地震の話題が多すぎますので、今回はまた地震について少しご紹介したいと思います。

まあ、3ヵ月連続したスーパームーンのラストワン(12月14日)が近いとか、そういうオカルトレベルを気にしているわけでもないですが、まずは昨晩の、日本の南西諸島の異変についてなどを。

Sponsored Link

トカラ列島の群発から南太平洋のマグニチュード7.8まで

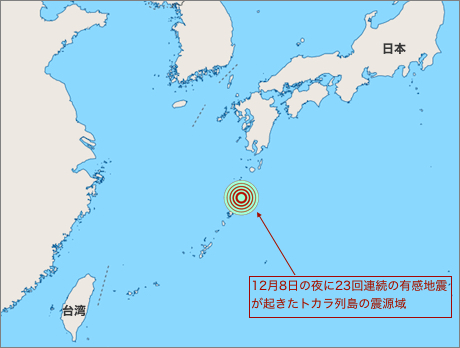

前回の記事をアップしたのは 12月8日の夕方でしたが、その日の午後8時くらいから、トカラ列島で下のような有感地震の連続となる群発地震が発生しました。

2016年12月08日午後8時頃からの地震情報

・地震情報

マグニチュードこそ大きくはないですが、何だかすごいですよね。

トカラ列島というのは、九州沖にある南西諸島にある島々で、今回の群発地震の震源は下のあたりとなります。

そして、今朝早くには、南太平洋のソロモン諸島でマグニチュード 7.8の大地震が発生しました。

2016年12月9日のCNNより

・CNN

ソロモン諸島も日本と同じ環太平洋火山帯に位置し、地震が多い場所ですが、CNN の記事によれば、そういう場所の人たちが、

> ソロモン諸島では日常的に地震が発生しているが、ホニアラの住民は今回の地震について「これまで経験した中で最大級、最長級だった」と語り

というように、特別な感じの地震だったようです。

マグニチュード 7.8 の地震だと、通常では、どんな場所であっても大きな被害が出やすい規模ですが、震源の深さが 40キロと比較的深い場所で起きたために、揺れによる被害がそれほど多くなかったのかもしれません。

これらの地震にインドネシアのマグニチュード 6.5の地震を加えて見てみると、3日間のあいだに下のように「目立つ地震」が起きていたことがわかります。

2016年12月9日までの3日間に発生した際立つ地震

・Google Map

「三角地帯」などという単語が頭をよぎりますが、この三角地帯は、環太平洋火山帯の一角を指し示す三角でもあります。

この 12月8日は、アメリカのカリフォルニアでもマグニチュード 6.5の地震が発生しています。一昨日のインドネシアと同じマグニチュード 6.5ですが、アメリカの地震では大きな被害情報はナシです。

日が明けて 12月9日、台湾ではマグニチュード 5.2の地震がありました。

この台湾の地震は規模も大きくなく、被害もありませんでしたが、最初に書きました「群発地震のあったトカラ列島と地形的に連なっている」というようなイメージがあり、取りあげました。

ここであらためて「アジア」を中心にして、アメリカ地質調査所のリアルタイム地震データを見てみますと、この1週間ほどは、環太平洋火山帯での地震は当然多いですが、環太平洋火山帯「ではない」場所の地震もかなり起きていることがわかりました。

下は、12月3日から 9日までに、アジアからヨーロッパくらいまでの地域の、環太平洋火山帯「ではない」場所で起きたマグニチュード 4.5以上の地震です。

・USGS

赤いラインはプレートの境界をあらわすものですが、中国やチベット、モンゴルなどの地震はプレートの境界とも離れていて、「独立して発生している感が強い」というような雰囲気を持つ地震です。

ちなみに、この期間の「全世界」でのマグニチュード 4.5以上の地震の数は 107回で、そのほとんどは環太平洋火山帯で起きています。

そんなわけで、何だか地震が駆け巡っている感じなのですが、今回は、少し毛色の違うインフォメーションを提示して締めたいと思います。

高層の電子数との大きな地震の関係は?

過去に、「大地震と上空の電子数の変化に関連がある」ということについて、最近の多くの研究で示されていることについて何度かふれたことがありました。

そのうちのいくつかは下のような記事です。

・衝撃のデータ: 3月11日の地震の前に観測された日本上空の赤外線と電子量の急激な変化

2011/05/20

・噴出する「地震を起こすものの正体」: 月、重力、太陽活動、宇宙線、惑星直列

2016/04/22

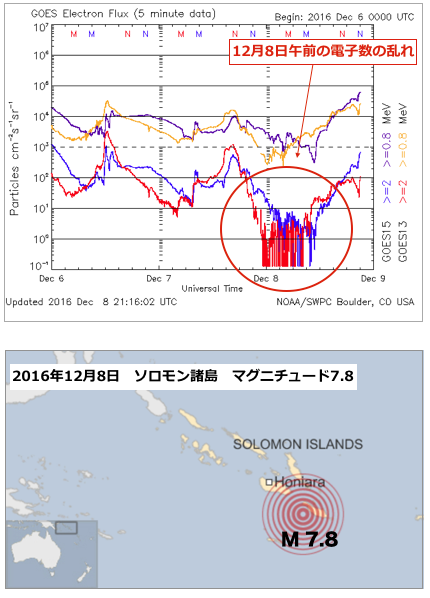

その「高層の電子」の数というものは我々が簡単にリアルタイムで知ることができるというものではないですが、その「片鱗」を伺うことができるものとして、電子フラックスというものの値が、ほぼリアルタイムで、アメリカ海洋大気庁(NOAA)から発表されています。下のリンクにあります。

私は、ずいぶん以前から、このページを毎日のように見る習慣があるのですが、ものすごく曖昧なパターンとして、「このグラフが乱れると、大きな地震が起きる時がある」ということをたびたび見ていました。

ただ、この文章にありますように、

> 起きる時がある

という表現は、グラフが乱れても「起きない時もある」ということで、つまり、とても曖昧な関連項目となりますので、これまでふれたことはなかったのですが、今回のソロモン諸島のマグニチュード8に近い地震と、この電子数の乱れがリンクしていたということで、一応提示させていただきます。

2016年12月8日の電子フラックスの乱れとその後に起きた地震

・NOAA、CNN

・NOAA、CNN

こういう曖昧なものは、地震と予測と関連するデータとはいえないですが、こうも地震が増えている日々の中にいる現状では、こういうものも「たまに大きな地震とリンクしますよ」という程度におぼえておいてもいいのかもしれません。

年末も近いわけですけれど、地質のごたごたと平行しながらの年末というような感じにもなるのかもしれません。

そろそろ地震の話題から離れて、さわやかな記事でも書きたいところですが、そのようにいけますかどうか。