外敵

二十代の頃から、ちょっと気分的に落ち込んだ時に見るのが、アメリカのサバイバル・リサーチ・ラボラトリーズ(SRL)という表現団体の動画でした。

今でもまあそうです。

日本では「機械サーカス団」みたいな冠で紹介されていたときもありますけれど、要するに、世界最大の破壊表現集団でした。

最初は…あれは、1988年頃でしたか、日本ではまだ発売されていなかった SRL のビデオを「こんなのありますよ」と言って、違法な薬物かなんかを、経験したことのない人に勧めるような口調で知り合いが持ってきまして、

「アメリカから直接買ったんですよ」

という、ますます違法な薬物的な、あるいはスウェーデン直輸入の裏…的な感じでその男性は、私のところにそれを置いて帰っていきました。

それで見ましたら、これがとにかく良くてですね。

まあ、今では YouTube とかでも SRL の動画はあまりないような気はするんですけれど、「こんなことをやっているアメリカ人がいるのだなあ」と思い、よく言われる言葉では、「元気をもらった」ということになるでしょうかね。

YouTube で検索してみましたら、今でもあるにはありますけれど、最も刺激的だった 1980年代後半のはあまりないようです。

それでまあ、昨日あたりもなんかちょっと元気がなくてですね。

「ひさしぶりに SRL でも見るか」

と、秘蔵のビデオを見ていたのです。

これは、SRL が、オランダのアムステルダムで公演をおこなった際の記録で、公演前のと後の主催のマーク・ポーリンという人のインタビューなども収録されているのですけれど、公演後のインタビューで以下のようなことを言っていたのです。

「観客もみんな、犠牲者という役割を楽しんでいたよ」

この、「犠牲者という役割」という響きに、なんだか現在との関係を感じて、やや感銘を受けまして、「今もそんな感じかなあ」と思った次第です。

その部分を切り取ってアップしました。

以下の部分です。

このインタビューには他にも、今の時代と照らして印象的な部分は多かったです。

「自分の国にいる限り、人は動物の群れのように外敵から守られている。しかし、外敵の存在を知ることで、すべてが変わってくる。自分たちはその外敵の役を演じたかった」(マーク・ポーリン)

あと、この人たちは、機械制御の巨大な破壊マシーンでショーをするのですけれど、これらの言葉を「ウイルス」に置き換えれば、それも今だなあと。

「マシーンは私たちが作った世界で、自然にのびのびと動いていたと思う。しかし、コントロールしようとすればするほどマシーンは意思を持ち、知性とは程遠い動きをするようになるんだ」 (マーク・ポーリン)

30年くらい前に、調子が悪い時(そういう時のほうが多かったですが)に見ていたものとしては、主に、モンティパイソンとこの SRL でしたが、今もどちらも楽しめているというのは、ありがたいことです。

モンティパイソンと SRL がなかったら生きる希望がなかったかもしれない。

「笑うことと破壊すること」

これだけが望みで生きてきましたね。

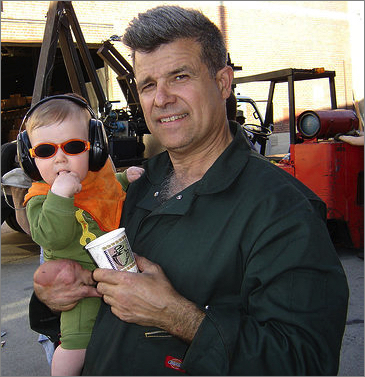

この SRL の主催のマーク・ポーリンさんは、1980年代の自分のショーの爆発で、右手を吹っ飛ばしてしまいましたが、最先端医療で(足からの移植だったかと)手も復活していました。そのことが以前、NHK の医療番組で取り上げられていたのは驚きましたけれど。

結構、年をとってから子どもができたようで、楽しそうに息子さんを抱きながら、マシン制作をしている写真などを後年拝見しました。

下の写真では、息子さんを抱いているほうが吹っ飛んだ後に再生された手ですね。

マーク・ポーリン氏と息子さん(撮影日不明)

Mark Pauline

まあしかし、マーク・ポーリンさんは、物質社会アメリカでこのような「サバイバルリサーチ研究所」という名称のもとにいろいろ行い、大変な偉業をなし続けたわけですけれど、そこから影響を受けた私は「自分は本来は物質的ではないはず」と思い続けていた日本人として、何かしたいと。

SRL は「物質を破壊」していましたけれど、じゃあ私は、

「物質じゃないものを破壊したい」

としてはじめましたのが、まあ以前も記事にちょっと出させていただいたこともありますけれど、そういうような表現団体をしていたりもしました。

お前は「23andMe」、オレは「self23」: 遺伝子配列決定産業の支配者が子どもたちの機械化を目指しているトランスヒューマニズム戦争の構図に思う自らの悪魔性

投稿日:2021年6月28日

それで今は、わりとずっと抑え続けていた狂気の衝動が、コロナというより、ワクチン粛正時代に出てきてしまったのですかねえ。

最近書いている内容は衝動と狂気レベルでは self23 時代とあんまり変わらないです。

のんびりとした狂気ですが。

それでも、マーク・ポーリンさんみたいに右手が吹っ飛ばされたなら、それは治る可能性はあっても、心が吹っ飛ばされると、それは治らないかもしれませんから。

「それはイヤだな」という反逆なのかもしれません。

そんなわけで、何だか単なる日記となってしまいました。

これだけで終わるのも何の糧にもならない記事になってしまいますので、ここまで書いていたこととはまったく関係ないことですが、比較的最近のメルマガに書きました、ルドルフ・シュタイナーさんの 1915年の講義をふたつ掲載させていただこうと思いました。

これから「人生で経験したことのないような死の時代」に、仮になるとして、そういうときに、そして、その後にどういうように過ごそうかということの参考になれば幸いです。

1915年11月22日のシュタイナーの講義より

「死という謎」

戦争によって、私たちに結びついた多くの心魂が死の扉を通過していきました。

戦場から死の扉を通っていった心魂は、時代が彼らに要求するものを、これからも共に生きていきます。彼らは自分たちの民族の精神に結びついて生き、霊的な武装で戦いを続けます。

これらの心魂に対する私たちの義務は、「私たちの愛の思想、私たちを彼らに結びつける愛の衝動と一つになること」です。

嵐のような出来事が過ぎ去ったとき、あるいは適切な時期に、これらの大切な死者たちのために、私たちに生気を吹き込むにちがいない思想と表象をもって、慰霊祭を執り行うことができます。

さまざまな生の謎を集約するような、数多い存在の謎の中心に位置するもの、すなわち死に私たちは思いを馳せます。

人生の謎を感じる者にとって、死は地上に存在する大きな謎です。死はしばしば苦痛に満ちたものであり、地上存在には決して説明できないものです。

唯物論的な情況で多くの人々が信じるように、死についての考察は地上生活から遠く隔たったものではなく、地上の人間には関係しないものなのでもありません。

死についての世界観を考察すると、まさに死の秘密を解明することによって地上の生活を力強く意味あるものとする認識が、存在の深みからもたらされます。

ですから、生を死という謎から説明・解明していく必要があります。

今私たちが体験している歴史的な出来事をとおして、私たちは多くの死に直面しています。

もうひとつです。

1915年11月22日のシュタイナーの講義より

「死者への思い」

大切な友だちが長いあいだ遠いところにいて、皆さんがその友だちのことを愛情を込めて思いながらも会えないでいるとき、その友人が写真を送ってくると、皆さんはその写真を大事にするでしょう。

その写真は皆さんの心を暖かくします。その写真は皆さんに必要なものです。

皆さんにとってその写真が貴重であるように、人間の目覚めた昼の意識のなかに生きる死者への思いは、死者にとって貴重なものです。

死者は地上を眺めるときに、「ありえないもの」でありながらも「なくてはならないもの」に精神プロセスが貫かれるのを感じます。そうでないと、死者は持続する精神プロセスを感じるだけです。

持続する精神プロセスが地上にいる心魂から発するものに貫かれるのを死者が感じると、それは愛する人々の写真のようなものになります。

ですから,「死者慰霊日や万霊節に墓地に行って、貴重な死者たちのイメージに満たされた多数の人々を見、そして、思い出されている心魂たちを見上げると、そのイメージは死者たちにとって芸術作品、大聖堂である」ということができます。地上から輝いてくるものが死者を照らします。

その死者たちにとって、世界は素晴らしい大聖堂のようなものです。その大聖堂は私たちにさまざまな秘密を語り、世界に光を注ぎます。あるいは、そのイメージは大切な写真のように、愛する人をありありと私たちに思い浮かべさせます。

死者が世界を眺めたときに、地上に生きている者たちの心魂のなかに、ありえないものながら不可欠なのもの、つまり、「地上に生きている者を、精神的に生きている者すなわち死者に結びつける思考内容」が見えないと、その世界は不毛で空しいものです。地上生活と霊的世界における生活とのあいだには、深く感動的な対照性があります。

>> In Deep メルマガのご案内

In Deepではメルマガも発行しています。ブログではあまりふれにくいことなどを含めて、毎週金曜日に配信させていたただいています。お試し月は無料で、その期間中におやめになることもできますので、お試し下されば幸いです。こちらをクリックされるか以下からご登録できます。

▶ ご登録へ進む