解熱剤という存在

個別のニュースのリンクはいたしませんが、最近、 10歳未満の子どもがコロナで亡くなった、などの非常に若い年齢層での死亡事例のことをたまに目にします。

前から思っていたこととして、インフルエンザなどもそうですが、コロナのように、基礎疾患のない若い子どもは「ほぼ絶対に死に至らない」というような感染症が、致死性になっている原因のひとつに、

「解熱剤の濫用」

があると考えています。

たまにネットのニュースなどで取りあげられる日本の医師の方などが複数、「カロナール(アセトアミノフェン)が足りない」というようなことを書かれているということは、熱を訴えて病院に来た人たちに相当処方していると見られます。

まあ、処方するほうは一種の手順というかプロトコルですので、それはいいとして、処方されて家庭で子どもなどに服用させる際に、「ちゃんとしているのか」という思いがあります。

まさか、熱が 39℃以下などで解熱剤を与えたりはしていないかなど。

あるいは、多くの親御さんたちが、

「発熱という現象を勘違いしている」

ということも、この解熱剤の濫用に拍車をかけていると思われます。

今回、過去のいくつか論文をご紹介しようと思いますが、そもそも、人類には、

「発熱恐怖症」

というものがあり、熱に対して過剰に恐怖する傾向は大昔からあったようで、これは、古代ローマの頃からあったことのようです。

しかし、今では、アメリカなどの多くの小児科の専門家たちは、

「発熱を恐怖するのは、都市伝説」

とまで言い切っています。

(ミシガン大学の小児科の教授ハワード・マーケル氏の言葉)

> 結局のところ、発熱は非常に気分が悪くなるということがあり、もちろん実際に重大な病気である場合もあります。 しかし、発熱に対するより大きな私たちの姿勢は、何世代にもわたって伝わった誤った情報と実際の発熱時の苦しみによって、社会的および文化的に媒介されているものです。

>

> 私たちは、古い情報に基づいて発熱を警戒するように育てられています。その中には、今日(の医学的見識)と非常に関連するものもあれば、それほど関連しないものもあります。

>

> 発熱に関しての古い情報すべてを都市伝説や俗説と呼びたくはないですが、発熱恐怖症は、その背後にある感染症と同じくらい広く広がる文化的慣習です。(A Cultural History of the Fever)

現在のアメリカの小児科での基本的姿勢は以下のようになっているようです。

シアトル小児病院ウェブサイトの「発熱 - 俗説と事実」というサイトから抜粋します。

発熱に関しての俗説とファクト

Fever - Myths Versus Facts

Seattle Children’s Hospital

多くの親たちは、発熱について誤った信念 (俗説) を持っています。彼らの多くは熱が子どもを傷つけると思っています。子どもが熱を出すと、心配して眠れなくなります。これを発熱恐怖症といいます。実際、発熱は無害であり、しばしば役に立つものでもあります。以下の事実が、子どもの発熱についての理解を深めるのに役立ちますように願っています。

俗説 すべての発熱は子どもにとって悪いものだ。

ファクト 発熱は体の免疫システムをオンにします。それらは体が感染と戦うのを助けています。 37.8° ~ 40°C の通常の発熱は、病気の子どもにとっては良いことなのです。

俗説 40℃ を超える発熱は危険だ。それらは脳の損傷を引き起こす可能性がある。

ファクト 感染症による発熱は、脳に損傷を与えません。42° C を超える温度のみが脳に損傷を与える可能性があります。しかし、体温がここまで上がるのは珍しいことで、これは、気温が非常に高い場合にのみ発生します。例としては、暑い時期に閉め切った車内に放置された子どもが挙げられます。

俗説 熱けいれん発作は誰にでも起こり得る。

ファクト 熱を伴うけいれんを起こす可能性があるのは、子どもの 4% (25人に 1人)だけです。

俗説 すべての発熱は解熱剤で治療する必要がある。

ファクト 発熱は、不快感を引き起こす場合 (子供の気分が悪くなった場合) にのみ治療する必要があります。ほとんどの発熱は、39℃ または 39.5℃ を超えるまで不快感を引き起こしません。

俗説 治療をしなければ、熱が上がり続けてしまうのでは。

ファクト それは間違いです。脳は体が熱すぎることを知っているからです。感染によるほとんどの発熱は、39.5°- 40°C を超えることはありません。 40.6° または 41.1°C になることはめったにありません。そして、これらは「高熱」ですが、無害なものです。

俗説 体温の正確な数値は非常に重要なことだ。

ファクト お子さんの見た目や行動が大切です。正確な体温は特に重要なことではありません。

俗説 「微熱」とは、37.1° ~ 37.8°C のことだ。

ファクト これらの温度は正常です。体温は一日を通して変化します。午後遅くから夕方にかけてピークを迎えます。実際には、微熱というのは 37.8° ~ 39° C のことです。

まとめ 発熱こそが、あなたのお子さんの感染を撃退していることを心に留めておいてください。発熱は善人の一人です。

ここまでです。

最後の「まとめ」の内容は、1908年のルドルフ・シュタイナーの講義とほとんど同じ言い回しとなっています。

(1908年のシュタイナーの講義より)

> 熱は、人間のなかの治癒力の呼び声なのです。熱は病気ではありません。損傷を直すために、人間が自分の生体全体から力を呼び集めているのです。病気において、熱は最も慈善的で、最も治療的です。

ともかく、まとめれば、

「子どもの熱は 41℃以下などで下げるのは良い選択ではない」

ということになります。

ただ、この病院サイトでも書かれていますが、「体温そのもの」ではなく、

> お子さんの見た目や行動が大切です。

とあり、熱が低かろうが高かろうが、特に小さな赤ちゃんなどの場合、「ぐったりとしていれば注意するべき」ということになるのだと思われます。体温そのものは関係ありません。

十数年前ですが、私の子どもが赤ちゃんのころ 40℃くらいの熱を出して、当時住んでいた場所の小児科(おじいちゃん先生)に行ったのですが、時間外なのに自宅から出てきて診察して下さり、

医 「こんなに元気で 40℃くらいなら全然大丈夫」

私 「薬とかは…」

医 「こんな赤ちゃんには論外だよ。ただ、ぐったりするようなら、また来て」

とおっしゃっていました。

また、ここに、

> 感染症による発熱は、脳に損傷を与えません。

とありますが、この「発熱による脳の損傷」や脳炎等を恐がるお母さんたちなども多いようなのですが、ここにありますように、感染症による発熱そのものでは、基本的には脳に損傷は起きない。

では、「なぜ発熱時に、脳の損傷が子どもに起きるのか」。

それは明確にはなっていません。しかし、「解熱剤が原因である可能性」は、ずいぶんと昔から論争されていて、例えば以下は、平成 12年とありますので、今から 22年前の西暦 2000年の日本小児科学会理事会の文書です。

ここに出てくるジクロフェナクナトリウムとは、ボルタレンなどに代表される解熱鎮痛剤で、メフェナム酸というのは、ポンタールと呼ばれる解熱鎮痛剤で、アセトアミノフェンは、現在「カロナール」と呼ばれているものです。

太字はこちらでしています。

インフルエンザ脳炎・脳症における解熱剤の影響について

平成12年11月12日 日本小児科学会理事会

インフルエンザに関連しておこる脳炎・脳症に対するジクロフェナクナトリウム及びメフェナム酸の使用について、本学会の見解は以下のとおりである。

1999、2000年のインフルエンザ脳炎・脳症研究班(森島恒雄班長)の報告では、解熱剤を使用していない症例でもインフルエンザ脳炎・脳症は発症しており、その死亡者が5分の1を占めているところから非ステロイド系消炎剤が脳炎・脳症を引き起こしていることは証明されていない。

しかし、1999年のデータに比して2000年のデータではインフルエンザ脳炎・脳症が発症した場合の致命率についてはジクロフェナクナトリウムは有意差を持って高くなっている。一方、メフェナム酸に関しては2000年の調査でははっきりした傾向は認められなかった。

また、他の非ステロイド系消炎剤の使用については、調査症例数が少なく、現段階でその関連性が明確になっていないので、さらに調査が必要である。

一般的に頻用されているアセトアミノフェンによる本症の致命率の上昇はなく、インフルエンザに伴う発熱に対して使用するのであればアセトアミノフェンがよいと考える。

以上より一部の非ステロイド系消炎剤はインフルエンザ脳炎・脳症の発症因子ではないが、その合併に何らかの関与をしている可能性があり、インフルエンザ治療に際しては非ステロイド系消炎剤の使用は慎重にすべきである。

今後も本症の原因を含めてさらに研究班の継続した調査を要望する。

ここまでです。

読んでおわかりのように、解熱剤が、子どもの脳炎と関係しているかどうかは「明確ではない」という結論になっています。シロではないのです。

この頃も、そして今もグレーなのです。

グレーの状態のまま使用が続いていれば、一定率で、インフルエンザでもコロナでも、発熱を伴う病気なら脳炎や脳の損傷が発生するはずです。

そもそも上にありますように、

> 解熱剤を使用していない症例……でも、死亡者が5分の1を占めている

とあり、逆からいえば、

「脳炎による死亡事例の 80パーセントは解熱剤を服用していた子どもたち」

であることがこの文章に示されています。

以下は、名古屋大学医学部などによる 1999年の研究で、そこには、

> その結果、ジクロフェナクナトリウム (ボルタレン)又はメフェナム酸(ポンタール)が使用された症例では使用していない症例に比較して死亡率が高かった。

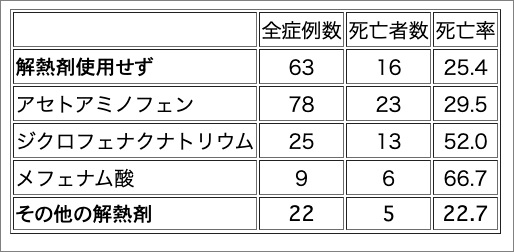

とあり、表は以下のようになっていました。

解熱剤ごとによる脳炎での死亡率

idsc.nih.go.jp

ここに「解熱剤使用せず」という項目がありますが、「本当に何もしていないのかどうか」については、わからないのですが、たとえば、タミフルのようなものは飲んでいないのかどうか、とかなどはわかりません (西暦 2000年だと、まだ日本でタミフルは使われていないですかね)。

しかし私が以前から、タミフルの良くないと思っている点として、

> 感染初期に使用することで、症状の軽減と、治るのが1~2日早くなると期待できます。 (オセルタミビル リン酸塩)

という部分だと思っています。

インフルエンザというのは、たとえば子どもであるなら、驚くほど「似たような経過」で症状が進行して治りますが、なぜ、一様に同じように時間的経過が必要なのかといえば、普通に考えれば、

「完治するのにその日数が必要だから」

ということになります。

それを「 1日、2日縮める」ということは、不完全に治癒をもたらしているということにならないでしょうか。

ともかく、1週間かかって治る病気なら、1週間かからなければならないでしょうし、それによって初めて「完治」というものがもたらされるのだと思われます。

なお、呼吸器感染症(インフルエンザ)での解熱剤使用についての論文をレビューしたものがあり、結論としては、

「解熱剤の投与は、患者の死亡率の上昇に寄与する」

というところに落ち着くようです。

以下のレビュー論文です。

インフルエンザ感染症の治療における解熱剤の死亡率への影響:系統的レビューとメタ分析

The effect on mortality of antipyretics in the treatment of influenza infection: systematic review and meta-analyis

この結論は以下のようになっています。

結果と結論

結果

選択基準を満たしていた 3つの論文から 8つの研究をレビューした。ヒトでの研究は確認されていない。

死亡リスクは、インフルエンザ感染動物における解熱剤の使用によって増加し、固定効果プール オッズ比は 1.34だった。アスピリン、パラセタモール (※ アセトアミノフェン)、ジクロフェナク (※ボルタレン)では、リスクの増加が観察された。

結論

動物モデルでは、インフルエンザ感染に対する解熱剤による治療は死亡リスクを高める。

しかし、ヒトのインフルエンザ感染における解熱剤の使用に関する無作為化プラセボ対照試験はなく、死亡率に関するデータと、その有効性を評価するための臨床データは報告されていない。

ヒトインフルエンザ感染症における解熱剤の無作為化プラセボ対照試験が緊急に必要であり、これらは死亡率への潜在的な影響を調査するのに十分な力を持っていることを提案する。

結論としては、動物モデルでは、

> 解熱剤による治療は死亡リスクを高める。

となっています。

また、解熱剤が死亡率を高める理由についてのメカニズムの推測として、以下のようにあります。ここにも、熱は「上がらなければならない」というメカニズムが示されています。

パラセタモールは、アセトアミノフェン(日本名 カロナール)に換えています。

インフルエンザ感染症の治療における解熱剤の死亡率への影響より

解熱剤による治療がインフルエンザ感染の死亡リスクを高める可能性がある潜在的なメカニズムがいくつかある。

1つ目は、ヒト向性インフルエンザウイルスが上気道で 33~37℃で複製し、ヒトに感染する最も自然に発生する A型インフルエンザ株は温度感受性であり、38℃ - 41℃ の生理学的範囲内の高温で複製が阻害されるということだ。

結果として生じる低い感染力は、インフルエンザウイルス粒子の構造的完全性を維持するために重要なマトリックスタンパク質の減少など、さまざまな分子の欠陥による可能性がある。

ヒトインフルエンザ A ウイルスのゲノム RNA 合成は 41°C の温度で阻害され、転写活性が維持されているにもかかわらず複製が失敗し、感染性ウイルスへのウイルス成分のアセンブリが損なわれる。

温度感受性の程度も病原性を決定する特性であり、遮断温度が 38°C 以下の株は軽度の症状を引き起こし、遮断温度が 39°C以上のインフルエンザ株は重篤な症状を引き起こす。

結果として、解熱剤の使用は、複製を阻害するであろう生理的発熱反応の減少につながる(※ 高熱を妨げて、ウイルス複製の阻害に至らない)可能性がある。

さらに、解熱剤を使用すると、ウイルスは温度による阻害なしに複製される可能性があるため、最も毒性の高い株は解熱剤の使用で最も繁殖しやすい株であることを示唆している。

温度上昇は、インフルエンザ感染に対する宿主防御に関連する幅広い免疫学的効果にも関連している。これらには、リンパ球のより大きな増殖反応、およびインターフェロンなどのサイトカインの産生および活性の増加が含まれる。

解熱剤で生理的な熱を下げることがこれらの免疫学的反応を変更し、それによって臨床転帰に影響を与えるかどうかは不明のままだ。しかし、興味深いのは、アスピリンとアセトアミノフェンの両方が、哺乳動物培養細胞のインターフェロン誘導抗ウイルス応答を減少させたことを報告したことだ。

NSAIDs (※ アセトアミノフェン以外のほとんどの解熱剤)およびアセトアミノフェン治療による死亡リスクの増加は、解熱作用とは関係なく、部分的に免疫学的または抗炎症効果によるものである可能性もある。

これは、アセトアミノフェン治療によるワクチン接種に対する抗体反応の低下が、発熱反応の有無にかかわらず発生したことを示した最近の研究によって示唆されている。

動物モデルからも、解熱剤が細菌性肺炎の反応を損ない、インフルエンザの病気を悪化させる可能性があるという証拠がある。

インフルエンザウイルスと同様に、肺炎連鎖球菌の多くの菌株は温度に敏感で、熱死点は 40 ~41°C だ。

解熱剤による治療は、実験動物の肺炎連鎖球菌の死亡リスクを高める可能性があることも実証されている。マウスでは、肺炎連鎖球菌の接種前または接種直後にアスピリンを投与すると、死亡率が 2倍から 3倍に増加した。

さらに、生理的範囲内の高温(高い発熱)は、肺炎連鎖球菌に対する抗生物質の殺菌能力を高める。

ここまでとしますが、論文は、まだ続きます。

この中に、

> ヒトインフルエンザ A ウイルスのゲノム RNA 合成は 41°C の温度で阻害され

とあり、そして、通常、人間の体温は脳でコントロールされているために、 41℃は超えませんが、その「上限の熱」で初めて「ウイルスの RNA 合成が阻害される」というのは、何とも精妙な人間とウイルスの関係です。

以前、以下の記事で、中国科学院の上海生化学細胞生物学研究所の研究をご紹介したことがあります。

「 38.5℃以上の熱で、初めて免疫システムの作動がトリガーされる」

というものでした。

[記事] 熱を下げてはいけない : 感染症の治癒メカニズムが人体で発動するのは「体温が《38.5℃以上》に上がったときのみ」であることが中国科学院の研究で判明

In Deep 2019年1月19日

38.5℃に達した時に、熱ショックタンパク質 90(Hsp 90)というものの発現が増加し、そこではじめて「感染症ウイルスへの身体の戦いが始まる」ようなのです。

この研究を知った時も、「人間の体とウイルスの関係はよくできているものだなあ」と感心したものでしたが、38.5℃というより「理想は 41℃」くらいなのかもしれないですが、まあしかし、41℃はビビりますよね。特に子どもの場合は。

そのくらいまでいけば、熱を下げるしかないようにも思うのですが、しかし、

「今のコロナの中で、親御さんたちは、発熱恐怖症により、安易に子どもに解熱剤を与え過ぎているのではないか」

という懸念があります。

38℃などの微熱で解熱剤を与えれば、それがいい結果に結びつくわけがない。

先ほどの論文でも、動物モデルですが、

> アスピリンを投与すると、死亡率が 2倍から 3倍に増加した。

というような部分もあり、解熱剤というのは、最後の最後、生きるか死ぬかというような時にだけ使うものだと認識します。

あと、「解熱剤を飲ませておけば、病気そのものが良くなるという幻想」を持つ方々が多いような気もします。

それはまったくありません。単に熱が下がるという状況をもたらすだけです。

そういう意味で、現在の子どもの死亡例には、解熱剤によるものが含まれている可能性があると考えざるを得ません。

ナイチンゲールさんは、1860年の著作『看護覚え書』で、

> 病気とは、衰弱の過程を修復しようとする自然の努力のあらわれであり

と明確に書かれていまして、症状は「治癒していることの証」だとしていました。

そして、「看護」とは、

> 自然によってすすめられる回復過程を邪魔している要素を取り除くことである。

としています。

発熱ならば、現代の「回復過程を邪魔している要素」は、解熱剤です。発熱が免疫を機能させて、発熱がウイルスの複製を阻害することがはっきりしているのに「それを邪魔している」ことになります。

現代は、あまりにも安易に解熱剤を処方しすぎですし、服用しすぎだとも思います。

そのことが病気の完治を邪魔していることが周知されるべきだとも思います。

ナイチンゲールさんの『看護覚え書』のその部分を抜粋して締めさせていただきます。

ナイチンゲール『看護覚え書』(1860年)より

およそ病気というものは、その経過のいずれの期間においても、多かれ少なかれ回復過程であり、それは必ずしも苦しみを伴わない。

つまり病気とは、何週間、何ヶ月、時には何年も前から起こっていながら気づかれなかった病変あるいは、衰弱の過程を修復しようとする自然の努力のあらわれであり、その病気の結末は、病気に先行する過程が進行している間にすでに決定されている。

自然によってすすめられる病気という回復過程は、「新鮮な空気、陽光、暖かさ、静けさ、 清潔さ、食事を与える際の規則正しさや世話」が欠けることによって、「妨害され」、その結果「痛みや苦痛、あるいは過程そのものの中断」 がおこる。

看護としてなすべきことは、自然によってすすめられる回復過程を邪魔している要素を取り除くことである。

自然による回復過程の「邪魔をしないこと」、それは回復を促す自然のはたらきに従うということを意味する。

自然のはたらきに従うということは、自然法則、われわれの身体と、 神がそれをおかれたこの世界との関係について神が定めた法則に従うことを意味する。

>> In Deep メルマガのご案内

In Deepではメルマガも発行しています。ブログではあまりふれにくいことなどを含めて、毎週金曜日に配信させていたただいています。お試し月は無料で、その期間中におやめになることもできますので、お試し下されば幸いです。こちらをクリックされるか以下からご登録できます。

▶ ご登録へ進む