子どものメンタル目治療に使われている治療薬の真実

前回の記事、

・アメリカで驚異的に増え続ける ADHD の子どもたち。しかし、それよりも、今でも「日本の子ども」の治療に使われているのが、コカインや覚醒剤と同じリタリンもどきだったとは・・・

2015/12/16

の補足のようなものを書かせていただこうと思います。

ちなみに、冒頭の写真は単なるイメージですが、この見事な写真は、実は「8歳の男の子」が撮影したものなんです。

オリバー・アンドレアスさんという下の少年です。

他にも、彼の撮影した見事な写真がデイリー・メールの記事にあります。

現代の薬漬けのスタートの「早さ」を初めて知り

まあ、どうしてこんな8歳の写真家ボーイのことを思い出したのかといいますと、昨日の記事の「子どもたちにアンフェタミンのようなものが日常的に処方されている」ことに関してなどの記事を書いた後だったからかもしれません。

ちなみに、その後、お知り合いの女性の方からメールをいただきました。

その方は、以前、小学校でスクールカウンセラーをされていた方で、当時から「コンサータ(中枢神経刺激薬 )の使用の現場」をよく知っている方でもありました。

そして、メールによれば、

「小学生どころか、幼稚園から処方されている場合が多くあります」

ということでした。

「いくら何でも幼稚園からそんな薬を出すようなことは、まさか・・・」とは思いましたが、インターネットで「コンサータ 幼稚園」等で調べてみますと、ものすごく多くの事例が出てきます。

良い悪いの判断はともかく、これだけ広く使われているということは、まあ・・・つまりは、それだけ「薬効がある」ということなんでしょうね。

ベンゾジアゼピン系の抗不安剤なども、あるいは、解熱鎮痛剤などもそうですが、場合によっては、その効果は劇的です。そして、ベンゾジアゼピン系の薬でも「薬効に勝てない」という面はあります。

ADHD に関しては、日常で大変な思いをしている親御さんが多いことは理解していますので、すべての状況を無視して、薬を否定だけする気にはなれないですが、しかし、どんな薬でも、その裏で「何が蝕まれているか」ということは、念頭に置かれてもいいような気はします。

どうして、日本で覚せい剤に対して厳しい刑罰が設定されているのかということも含めて、それとほぼ同じような作用機序を持つリタリンやコンサータを「連用」することは、どういうものなのかと。

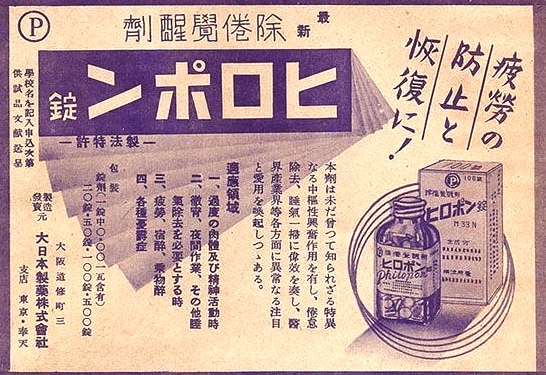

1951年に覚せい剤取り締まり法が施行されるまでは、薬局で「疲労回復薬」として、メタンフェタミン薬剤の「ヒロポン」とか、アンフェタミン薬剤の「ゼドリン」というようなものが普通に薬局で売られていたそうですが、これらは、リタリンやコンサータと基本は変わりません。

その濫用の時代について、芸人のビートたけしさんは以下のように語っています。

「早死にした芸人は、ほとんどヒロポン中毒だから。俺らの時代は禁止されていたからよかったけど。本人の意識では止まらない。頭が欲しがるんだ」(産経ニュース 2014/05/23)

どんなに美辞麗句を並べても、リタリンもコンサータも、これらと基本的な作用のメカニズムは同じだと思うのです。

当時のヒロポンの広告

もちろん、大人が自分で納得して使っているなら、それはそれで別にいいのですよ。

こういうように書いていると、昔の知り合いたちのことを少し思い出します。

生還した人や、しなかった人たち

私は、かなり昔ですが、3名のリタリンの常用者と知り合いでした。

それぞれ、今から 17〜20年くらい前の間のことでした。

3人はそれぞれ全然別の知り合いで、その3人の間に面識はありません。二十代後半の女性がふたりと、もうひとりは、三十代の男性でした。

女性のほうのひとりは、かなり親密にさせていただいた方でしたが、学生時代から重度のうつ病と、持続する神経症を繰り返していて、私が出会った時には、抗不安剤から抗うつ剤などを含めた精神薬を山ほど飲まされていて、その中に「リタリン」がありました。

その処方量もかなりのもので、彼女はよく、溜まったリタリンを私に見せて、

「すごい量でしょ」

と言っていましたが、なぜ、医師がリタリンを処方していたかというと、「効く」からです。

彼女は、ある大手の新聞社に勤めていましたが、うつ症状と神経症状が激しくなるにつれて、勤めることが困難になっていったそうですが、しかし、

「リタリンを飲んでいる時だけは働けた」

と述懐していました。

そして、リタリンが切れると、立ち上がることもままならなくなるほど憔悴して、うつもひどくなるので、またリタリンを飲む、という生活のようでした。

そのうち、リタリン(プラス多数のベンゾジアゼピン系の精神薬や SSRI )を飲んでいない時は、激しい自殺衝動に襲われるようになった上に、

「ベンゾジアゼピン系の薬もリタリンも効きにくくなって、量だけが増えていった」

という状態に陥ります。

薬効は永遠ではないのです。

その後のことは、ちょっとつらいので書かないです。

もうひとりの女性については、たまに会う機会がある程度の方でしたが、「容貌がどんどん変わっていく」ということは目にしました。現状はわからないです。

男性のほうは、いわゆる知識人の人でしたが、何かのキッカケからリタリンを常用するようになり、その後は警察のご厄介になったりするようになっていきましたが、現状はやはりわからないです。

まあ、思えば・・・若い時から、私はわりといろいろなジャンルで生きる人たちと知り合いだったりもしていました。

そして、私自身は、ドラッグ的なものには興味がなかったので(それでもパニック障害で長くベンゾジアゼピン系を飲むことになります)、傍目から彼ら彼女たちの生活や人生を見ているだけでしたが、相対的に見て、脳や精神に働きかける「化学物質」で、いい結果を見たということはあまりないです。

繰り返し書きますが、「薬効」はあるのです。

素晴らしい薬効が。

しかし、何かが取り返しのつかないことになる「かも」しれないのです。

私が、クレアで書いているベンゾジアゼピン系の薬に関しても、Wikipedia を見るだけでも下のようなことが「正式な医学書や論文」から抜粋されて記述されているのです。

ベンゾジアゼピンの長期的影響 - Wikipedia

長期的なベンゾジアゼピン系使用による影響には、ベンゾジアゼピン系の薬物依存症、や、認知機能、身体的健康、精神的健康における薬物有害反応が挙げられる。ベンゾジアゼピン系の長期間の使用には重大な危険性を伴う。

ベンゾジアゼピンの長期的な使用の結果生じる可能性がある症状には、感情の曇り、吐き気、頭痛、めまい、易刺激性、無気力、睡眠の問題、記憶障害、パーソナリティ変化、攻撃性、抑うつ、広場恐怖症、社会的能力の低下などがある。

ベンゾジアゼピンは短期間の使用では非常に効果的だが、長期使用に伴って一部の人に起こる副作用には、認知能力障害、記憶の問題、気分の変動、他の薬との併用による過剰摂取などがあり、それは危険性/利益の比率を赤字にする可能性がある。

さらに、ベンゾジアゼピンは一部の人で強化因子的な特性を有するため、特に「薬物探索」行動がある個人には嗜癖性薬物となる懸念があり、さらに身体的依存が使用の数週間から数ヵ月後に形成される。

ベンゾジアゼピンの長期使用による、このような有害作用の多くは、離脱後3~6ヶ月で改善を示しはじめる。

私は、特にベンゾジアゼピン系の「レキソタン」という薬を長く飲んでいたのですが、上のうちの、

> 記憶障害

> 攻撃性

> 広場恐怖症

が顕著に出ていました。

攻撃性というより、「制御できない怒りが突然沸いてくる」という感じでした。

若い時に外でよく知らない人たちと喧嘩しましたが、ふだんは「突然怒る」というようなこととは無縁な人ですので、ベンゾジアゼピン系の副作用だったのかなあとも思います。

しかし、それでも、ベンゾジアゼピン系の悪影響は、断薬すれば、一応は元に戻る部分が多い(不可逆性のものもありそうですが)とは思いますけれど、アンフェタミンはどうなのだろう。

5歳や6歳の子どもにそれを飲ませることはどうなのだろう。

「薬効がある」ことはとてもわかります。

それでも、一体それはどうなんだろう。

「愛情を持って育てればそれだけでいいんです」と言った医師の言葉

私も、うちの子どもが、

・3歳までことばを持たなかった私の子どものこと

2012/05/08

という記事に書いたことがありますが、3歳まで発語がない状態でした。

言語機能通過率というものがあって、それによると、子どもは「1年6ヶ月までは 98パーセントが発語する」ということになっています。

発語というのは、意味のある単語などを言うという意味です。

それが3歳までなかったんですね。

私は当時住んでいた近くに、比較的有名な小児精神・神経科のお医者様がいまして、2歳何ヶ月目かの頃、自分の判断でそこに子どもと一緒に行きました。

検査と面談はかなり大がかりで、決定の判断も後日でしたが、結局、その先生は、

「何でもありません。病名もつかないし、病気でもなんでもないです」

とおっしゃったのですね。

私 「今後どのようにすればいいとかはありますか?」

医者「しゃべらないことが何か問題ですか?」

私 「いえ、そういうわけではないです」

医者「とにかく毎日かわいがって愛情を持って接してください。それだけです」

私 「はい」

その後、幼稚園に行く頃には言葉も出てきまして、しかし、発語が遅かったせいか、口の筋肉が会話に追いついていなかったのでしょうけれど、長く「タラちゃん語」(「そうです」が「そうでしゅ」など)でした。

それも最近はなくなりましたが、しかし、うちの子にも、いわゆる多動はなくとも、よくある ADHD の項目を見てみますと、忘れ物が多いとか、集中が持続しないとか、他にも「当てはまる項目」は今でもいくつもあります。

しかし、今、それを考えると、あの時の杉並区の先生は、あのように言ってくださったから、何もなかったけれど、もし、あの先生じゃなく、最近の「すぐコンサータを出す先生」みたいな人と会っていた場合は、どうだったんだろうと考えます。

そして、「処方された時」、私はどう判断しただろうなと考えます(ただ、さすがに当時でも、先ほど書いた過去の知人の例がありますので、リタリンみたいなものを子ども飲ませることは絶対になかったと思いますが)。

いろいろなことが人ごとではないです。

雑記のようなものを長々と書いてしまいましたが、本当はこれは前振りとして書いていたのですが、独立した記事にしたいと思います。本来書こうとしていた記事は、明日書かせていただこうと思います。

いずれにしても、現在の、「医療」、「病気の本質」、そして「子どものこと」は全体的に相対的に、もっと真剣に考えないと、いろいろとまずい感じはするのです。

人間は機械じゃないのですから。

これからも「人間は機械じゃない」ということはたまに書きたいと思います。

>> In Deep メルマガのご案内

In Deepではメルマガも発行しています。ブログではあまりふれにくいことなどを含めて、毎週金曜日に配信させていたただいています。お試し月は無料で、その期間中におやめになることもできますので、お試し下されば幸いです。こちらをクリックされるか以下からご登録できます。

▶ 登録へ進む