「薬の上塗り」がもたらす先は

今回はあることに関しての記事を書こうと思っていたのですが、今朝の報道を見まして、「ガンの予防のためなら、あとは何がどうなってもかまわないのだろうか」と、やや愕然とした気分となりまして、そのことを少し書かせていただこと思います。

その報道は下のものです。

大腸がん、アスピリンで予防…検証へ臨床試験

読売新聞 2015/11/30

解熱鎮痛薬として知られる「アスピリン」の大腸がん予防効果を確かめる7000人規模の臨床試験を、国立がん研究センター(東京都)や大阪府立成人病センターなどのチームが始めた。

数百人規模の研究ではすでに確認されている効果をさらに詳しく調べて予防法の確立を目指す。

研究チームによると、別の病気の治療に使う薬でがんを予防する試みは初めて。

このアスピリンというのは、分類でいうと、NSAIDs (非ステロイド性抗炎症薬 / エヌセイズと読みます)といわれるカテゴリーに入る薬でして、私個人として思い出深いのは、

「この NSAIDs のために出血性胃潰瘍になり、死にかけた」

という、いわば青春の淡い死にかけの思い出があるわけですが、じつはそういう「わりと死にやすい薬」でもあります。

NSAIDs という言葉だとわかりづらいかもしれないですが、要は「どのご家庭にでもある解熱鎮痛剤のこと」です。病院で処方されるものも市販薬も含めて、つまり、バファリンもロキソニンもボルタレンもインドメタシンもポンタールもカロナールもイブもノーシンもセデスもぜーんぶ NSAIDs です。

頭痛などでは、わりと手軽に飲まれる方も多いかと思います。

これはアメリカでも同じで、多くの人が NSAIDs を気軽に飲んでいます。

その結果として、アメリカでは、以下のようになっています。

非ステロイド性抗炎症薬 - Wikipedia

胃腸障害

NSAIDsの胃腸障害作用は、多くの場合致命的となる胃穿孔や、上部消化管出血を起こす。

概ねNSAIDsを処方された患者の10~20%に消化器症状が現れ、アメリカでは年間に10万人以上が入院し、1万6500人が死亡している。

また、薬剤が原因の救急患者の43%をNSAIDsが占めている。

というように、毎年1万人以上が、これらの痛み止めで亡くなっているのですね。こちらによりますと、この数は、

> 全米のエイズ死亡者よりも多い

のだとか。

しかも、

ある研究によると、NSAIDsを処方された患者の42%は、実際は不必要な処方であった。

というように、漫然と処方されることが多いようです。あるいは、市販薬もそうです。くどいようですが、バファリンもロキソニンもボルタレンもインドメタシンもポンタールもカロナールもイブもノーシンもセデスもぜーんぶ NSAIDs です。

そりゃまあ確かに、「痛み止めを飲んで死んでしまう」なんてことは誰も想像しないですからね。

私も死にかけるまでは考えたこともなく、「お酒で痛み止めを流し込む」なんてことまでやっていたりしました。

しかし、血を吐いて倒れた原因が NSAIDs (私の場合はボルタレンという薬)だったと知って以来、それらの薬を飲むことには、とても慎重になりました。

そして、過去記事、

・基本的に「すべての薬」は人間に良くないという理由の理論的なメカニズムがわかったのです

2015/04/02

を書いた頃、西洋薬の持つ「全体的な問題」を、初めて、その仕組みから理解してからは、薬を飲まなくなりました。

上の記事を書いた4月以降は、少なくとも NSAIDs を含めた痛み止めは一度も飲んでいません。 NSAIDsから解放されただけでも、自分的にはとても大きなことだと思います。

まあ、私は、結構、頭痛がよくあったのです。もともとあったひどい肩こりとともに、たまに頭痛に見舞われていたのですが、下のが効いたのかどうかわからないですが、春以来、

・歩くこと(40〜80分)

・全身を押してみて、痛いところを徹底的に揉むこと

・体を温めることと血流を良くすることにつとめる

・音叉など(参考記事:ソルフェジオ周波数 528Hz に…)

・顔もみ、爪もみなど、なんだか良さそうなものは4カ月は継続してみる

などをしているうちに、「肩こりが完全に消えた」と共に、頭痛もほぼ完全になくなりました。

夏にカゼを引いた時に頭痛がありましたが(お風呂とツボで対処)、その他は、この半年、頭痛はないです。

以前は、肩こりに対して湿布(湿布も NSAIDs)を貼ったりしていたのですが、「肩こりなど誰でもあるものだし、仕方ないこと」のように思っていたのですが、肩こりがこんなに簡単に(ある程度の時間はかかりますけれど)消えていくということは、「本来は肩こりというのはないのが普通」であって、肩こりが強いというのは、やはりそんなに良い体の状態ではないものだと今は思います。

ちなみに、湿布の NSAIDs は、軽く考えられがちですが、作用としては飲むのと変わりはしない上に、下のように「むしろ強い」というもののようです。

湿布の効果は含有されているNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)によるものです。ちなみに鎮痛薬も同様の成分です。その違いは経皮吸収か経口吸収かの違いです。

一般には経皮吸収が経口吸収よりも副作用が少ないため、湿布には鎮痛薬よりも強いNSAIDs成分が塗布されています。

あと、これは NSAIDs に限った話ではないですし、どの程度の確証のある話かもわからないですが、

「西洋薬は体を冷やす」

と主張する医学関係者は多いです。

石原結實医師著『「体を温める」と病気が必ず治る』より

化学薬品は甲状腺ホルモン剤を除けば、ほとんどが体を冷やすと考えていい。その最たるものが解熱剤である。

痛みには鎮痛剤を処方するのがふつうである。しかし、その時の一時的な痛みは止めても、鎮痛剤は鎮痛解熱剤ともいわれるように、ほとんどが体を冷やす作用があるので、次の痛みを作る準備をするようなものなのである。

特に、NSAIDs は、「解熱剤」という言葉からもわかる通り、熱を下げる用途に使われるくらいですので、やはり体を冷やすものではあるとは思います。

胃薬が「認知症を促進する可能性」なども知るにいたり

さて、先ほどの「アスピリンでの大腸ガン予防」に関していえば、「予防」ということは、ある程度の期間、毎日か、あるいはそれに準じて「アスピリンを定期的に飲み続ける」ということになると思われます。

そういうような場合、どういうことになりやすいかというのことが、下のデータにあります。

NSAID潰瘍 - Wikipedia

日本における疫学

・日本リウマチ財団が3ヵ月以上の長期にわたりNSAIDを服用している関節炎患者1,008例について内視鏡で確認したところ、上部消化管病変が62.2%にみられ、そのうち胃潰瘍と十二指腸潰瘍はそれぞれ15.5%、1.9%であった。

・アスピリンを除くNSAIDを4週間以上投与した関節リウマチ、変形性関節症患者261例を内視鏡で確認したところ、胃粘膜傷害が認められたのは63%、そのうち胃潰瘍および十二指腸潰瘍が10%に認められた

というように、NSIADs を飲み続けた場合、60パーセントくらいには、胃に何らかの病変が起きる可能性が高いということになります。

もちろん、先ほどの大腸ガンの予防のためにアスピリンを服用させようとしている医師たちが、このことを知らないわけもないと思いますので、それについては阻止するために、追加の薬を処方すると思われます。そうなりますと、アスピリンにプラスして、

「胃を保護する薬も毎日飲まなければならなくなる」

ということになります。

ところが、この胃を保護する薬や、あるいは胃酸を押さえる制酸剤や H2 ブロッカー(ガスターなど)などを続けて飲んでいると、本来の胃の主要な役割である「胃酸の分泌」機能に問題が起きうる可能性があるだけでなく、そもそも、 H2 ブロッカーは、今、どのような位置づけにあるかご存じてすか?

下は、薬剤師の方々の専門家集団『Fizz』の記事からです。

高齢者にはH2ブロッカーよりもPPIが良いのは何故?~老年医学会の推奨

お薬Q&A 2015/06/07老年医学会の「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」において、『ガスター(一般名:ファモチジン)』などのH2ブロッカーは”中止を考慮すべき薬”に入れる案が挙がっています。

正確な統計情報はないものの、H2ブロッカーには精神症状の副作用があり、これが長期服用中の高齢者の認知機能を低下させる恐れがあるからです。

> 長期服用中の高齢者の認知機能を低下させる恐れ

という響きはダイレクトに「認知症」という言葉を連想させるものがあります。

きちんとした統計はないものの、「これらの長期服用は、認知症を加速させる可能性がある」といってもいいもののようなのです。ちなみに、わたくし、胃潰瘍で倒れて以来、この H2ブロッカーをどれだけ飲んできたか・・・。

若いときのベンゾジアゼピン系(参考過去記事)と合わせて、私自身が、認知症を警戒しなければならない身となっていようとは・・・。

いずれにしても、「たかが胃薬が認知症に結びつく」というのは、やや考えてしまうところです。

ガン発生数は過去40年間で最大7倍〜9倍などに

最初の話に戻りますと、「アスピリンで大腸ガン予防」という行動は、

「仮にガンが予防できたとしても、他の様々な要らぬ病気を引き寄せる可能性を秘めている」

ということは、多少は言えるのだと思います。

まあ、冒頭の大腸ガンのプロジェクトに当たっている方々は、ガンの専門家の方々ですので、

「こちらとしては、ガンを予防しているのであって、他のことまでは関知しかねます。胃潰瘍や認知症は管轄外であります」

と言われたとしても、それも一理あるでしょうが、今回の「大腸ガンをアスピリンで予防」というような、何となく本末転倒気味な医療方針は、今後もたくさん出てくると思います。

なぜなら、ガンも、ガンでの死者数もちっとも減っていないからです。

下は、冒頭の読売新聞にあったグラフです。

この 40年間で、

・大腸ガン 7倍

・肺ガン 7倍

・乳ガン 9倍

・肝臓ガン 5倍

・胃ガン 1.7倍

となっていることに、改めて驚きます。

2倍や3倍ではなく、7倍とか9倍はすごいと思います。

ガンでの死亡率に至っては、下は男性の場合ですが、多くがものすごい急上昇を見せています。

いかなる理由も見いだしづらいほどの急増ぶりを示しているといっていいようにも思います。

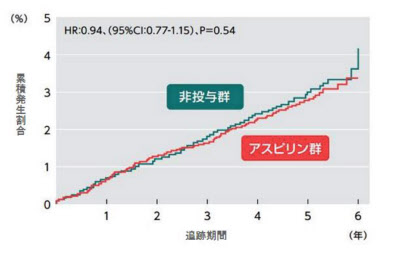

ちなみに、アスピリンに関しては、以前も、「心筋梗塞や脳卒中の二次予防(1度起こした人が2度目にならないように予防すること)」に対して使われそうになったことがあります。

日本経済新聞の2015年2月23日の 「血液をサラサラにする薬」 アスピリンの効果と限界 という記事にそのことが書かれていますが、日本循環器病学会が、

高血圧、糖尿病、脂質異常症のいずれかまたは複数を合併しているが、心血管疾患(心筋梗塞や脳卒中など)は起こしたことのない、60~85歳の高齢者(平均70歳、男性42%)

の中の

・7220人に対して、アスピリンが投与され

・他の7244人には投与されない

というふたつのグループにわけ、その後、5年間にわたり、心筋梗塞や脳卒中が起きるかどうかを追跡調査したことがありました。

すると、5年後、

> 心血管疾患で死亡したり、死亡はしなくても心筋梗塞や脳卒中などを起こした人は、わずか 2.77%だった

ということがわかりました。心筋梗塞や脳卒中などを起こした人が著しく減っているような数値です。

これは何だか「効果がありそう」に見えます。

しかし、どんなことも「比較しないと真実は見えてこない」のでした。

下は、「アスピリンを投与したグループ」と「投与しない(何もしない)グループ」の心筋梗塞や脳卒中の発生の6年間の推移を比較したグラフです。

何と、グラフは「アスピリン投与」のグループも「投与しない」グループどちらもほとんど同じで、「投与しないグループ」の発生率も 2.96パーセントと、アスピリンを投与されていたグループと医学的な見地での差はなかったのです。

つまり、「飲む意味は何もなかった」ということに・・・なると言いたいところですが、負の影響の方はありました。

上の日経の記事には、

アスピリンは、止血に関係する血小板の働きを抑えるので、出血が起こりやすくなることは当然予想されます。JPPP試験(今回の試験)では、輸血や入院を必要とするほどの重症の頭蓋外出血は、アスピリン群で0.86%、非アスピリン群で0.51%と、アスピリン群の方が多く、これは統計学的に見て意味のある差でした。

そのためこの試験は、当初予定されているより早期に終了されました。

アスピリンを続けることにより、患者をみすみす出血のリスクにさらすことはできないからです。

と、脳疾患の予防に役立つどころか、頭蓋外出血が顕著に増えたという結果で終わっています。

普通に考えれば、今回の「大腸ガンの予防のためのアスピリン投与試験」でも、この時と同じことが起きる(重症の頭蓋外出血が増える)ことは予測できると思うのですが、胃の方は薬で守るとして、こちらを守るとすると、「血をサラサラにしない薬」を処方でもするのですかね。

それとも、「ガンを予防しているのだから、脳の出血などは管轄外です」ということなんでしょうか。

いずれにしても、先ほど記しましたように、ガンの発生とガンの死亡者がまったく減っていない現状では、「閉塞した医療状況を打破するために」ガンに対しては、「予防」という名のもと、次々といろいろな新しい方法が出てくるように思います。

ちなみに、「ガン検診の重要さ」がよく言われますが、微妙なデータもあります。

先ほどのガンの発生数のグラフで、著しく伸びているものに大腸ガンがありますが、では、大腸ガン検診はどうなっているのかというと、「検診を受ける人は年々増えている」のに対して、「大腸ガン患者も死亡者数も増え続けている」のが現実です。

まあ、検診の是非はともかく、今後もまったくラチの開かない「ガン戦争」の中で、次から次へといろいろなアイディアが出されてくると思うのですが、そういうものが次々と出てくる中で大切なのは、「自分の判断」だけだと思います。お医者さんが言うことも、世論も、メディアの言うことも関係ありません(もちろん私の言うことなども、まともに聞いてはいけません)。すべては「自分」です。

それは、後で書くかもしれないですが、お釈迦様もそう考えていたはずです。

どんな病気でも、自分が主体になって考えないと、やはりよくないと思うのです。

すべては「私」から始まることを気づかせてくれる「病気」という存在

最近の報道などでは、少量の血液からガンを診断できるという、下手すると、ガン化していないガンまで見つけ出されて治療されてしまうという時代にもなる可能性もありますので、時代はものすごいことになっています。

そして、先ほどのグラフが示しますように、年を追うごとに、ガンにかかる人は「驚異的」な勢いで増えていて、先日の講演会のお知らせの記事でも書きましたが、私が思うところでは、ガンにしても認知症にしても、今後も減ることは決してないと思っています。

ですので、私も含めて、誰でもガンになるのは不思議ではないです。

このような状況では、「ガンになったらどうするか」と考えることも大事なことだと思います。

そして、ガンに対して、「こうするといい」とか「こうしてはいけない」というような「方法論」というものが存在しないことは、

・ガンから復帰した坂本龍一さんを始めとする賢人たちが表明する「ガンへの感謝」を見て、何でもかんでも感謝してみる試みを実践しようかと

2015/08/04

という記事などでも書きましたが、ガンと向き合うという意味は、「こうするといい」とかいう方法論の問題ではなく、「気持ちの問題」が第一義的であることを最近知ります。

たとえば、ガンの三大療法の抗ガン剤は悪い、放射線治療は悪い、手術は悪い、といってみたところで、それで生還している人もいます。

樹木希林さん(放射線治療)も、瀬戸内寂聴さん(手術)も、それで治癒に至っています。

あるいは、三大療法を拒否して、食事療法やさまざまな代替え医療を試みる人もたくさんいますが、それで亡くなる方もたくさんいます。

とにかく、「方法」ではないと思うのですよ。

アメリカの医学博士のケリー・ターナー博士( Dr. Kelly Turner )という方が書かれた、『がんが自然に治る生き方――余命宣告から「劇的な寛解」に至った人たちが実践している9つのこと』という本では、全世界10カ国の取材で、ガンの自然治癒を体験した人々には「9つの共通する実践事項」があったことを見出していますが、それは、

・抜本的に食事を変える

・治療法は自分で決める

・直感に従う

・ハーブとサプリメントの力を借りる

・抑圧された感情を解き放つ

・より前向きに生きる

・周囲の人の支えを受け入れる

・自分の魂と深くつながる

・「どうしても生きたい理由」を持つ

でした。

この中の、

「治療法は自分で決める」

「直感に従う」

「より前向きに生きる」

が非常に大切なことは、過去に何度かご紹介した本で、ガンだけではなく、何らかの病気に悩んでいる方には、ぜひ読んでいただきたいと思う『幸せはガンがくれた―心が治した12人の記録』を読んで、しみじみと思いました。

そして、この本に出てくるようなガンが自然退縮した人たちに共通なのは、一種の「悟り」にも近い心境なんですが、しかし、「悟り」の本質とは何かということも私たちは知らなければならないと思うのですね。

そして、それは、最近知ったばかりのことですが、先日の記事、

・世界を変えるかもしれない「瞑想という革命的存在」 : 英国の大学が「たった7分間の慈悲の瞑想が人種的偏見を人々から著しく減少させる」ことを発見

2015/11/20

に出てくるお釈迦様の「慈悲の瞑想」の内容と似た心境でもあるという思いに至ったのです。

慈悲の瞑想の全体は上の記事に載せていますが、その中には、

生きとし生けるものが幸せでありますように

私の嫌いな人々も幸せでありますように

私を嫌っている人々も幸せでありますように

という下りがありますが、こういうのを見て、「これこそが最も大切なことだ」と思える人は、おそらく病気になります(やめろ)。

この「慈悲の瞑想」の本質はそこ(この世の他者すべてに対しての慈悲)ではないことが最初の1行でわかります。

なぜなら、どんなものでも、大事なことがらを最初に持ってこないとは考えられないからです。

この瞑想の長い文面を見て、まず私たちが感じなければいけないことは、全体の1番最初が、

私は幸せでありますように

で始まっていることです。

「私は」

です。

「私」が幸せであることを願うことが、「生きとし生けるもの」、つまり、この世のすべての生き物の幸せを願うことに先立っているという部分です。

「私が幸せ」でなければ、世界は幸せにはなれない

ということを如実に語っているものだとも思います。

ともすれば、「いい人」たちなどは「人のために生きる」ことを善としますが、それ以前に、「自分が幸せでないと、他は幸せにならない」という大きな原則を忘れてしまうと、パトラッシュを抱きながら「パトラッシュ・・・疲れたろう。僕も疲れたんだ。なんだかとても眠いんだ・・・」と雪の中で眠ってしまう最期というような人生になりやすく、それを見ていた幼かった私は泣くだけ泣いたのでした(文面がムチャクチャかよ)。

先ほどの『幸せはガンがくれた』に出てくるガンを自然退縮させた人たちには、この「まず自分が幸せだ」という原則を、ガンになって初めて知った人たちが多く出てきます。ガンによって「悟った」人たちの群なのです。

だから、私はこれを読んだ時、うらやましかった。

「いいなあ、ガンになれて」というようなことを素直に思える本でした。

ともかく、逆にいえば、お釈迦様の「慈悲の瞑想」を心から感じ入ることができるのなら、たとえば、病気、まあ、ガンでも何でもいいですけれど、

「ガンになっても幸せだし、それどころか、ガンになることこそが自分の願いだったし希望だったことかわかった。ガンこそが悟りだし、ガンになったから幸せになれたわけで、そんな風に思える自分がものすごい愛しくて、私はとてもすばらしい存在で幸せですので、あなた方も幸せになるようにしてください。まあ、私の次というあたりで」

ということになることができるわけで、そりゃまあ、難しいことですけれど、お釈迦様は「そのようになりなさい」と思われていたようにも思います。

そして、そのあたりが、「この世に病気があることの理由」なのかもしれないなあと。

何というか、「自分が幸せであるように思えることを再認識させてくれるために病気や苦痛はある」というのか・・・。うまく書けないですけれど。

もう話がとんでもなく変な方向に進みましたが、いずれにしても、ガンに関することだけではなく、今の西洋医療と共存して生きていくには(否定する必要はないと思います)、自分でどうするかを考えることか、昔以上に大事な気がします。

そういえば、医療の話題ついでに、インフルエンザ・ワクチンのことを書いて締めたいと思います。

最近…でもないですが、夏頃、慶応大学の研究チームが、インフルエンザワクチンに関して、少なくとも、ある年齢層に対しては「効果がない」ことを発表したことがあります。

それからいろいろと思いまして、ある推定にたどりついたことがあります。

インフルエンザ・ワクチンの有効率はプラセボ(偽薬)の範疇かも

下は毎日新聞の記事冒頭部分です。

インフルワクチン:乳児・中学生に予防効果なし 慶応大など、4727人調査

毎日新聞 2015/08/30

インフルエンザのワクチンを接種しても、6〜11カ月の乳児と13〜15歳の子どもには、発症防止効果がないとの研究成果を、慶応大などの研究チームが米科学誌プロスワンに発表した。4727人の小児を対象にした世界的に例がない大規模調査で明らかになったという。

とはいえ、1歳〜12歳までは、それなりに予防効果があったということのようですが、まあ、もともと、インフルエンザのワクチンの有効性については、いろいろと懐疑的な意見もあります。

少なくとも、私やうちの子どもは受けたことがないですが、それはインフルエンザワクチンに懐疑的というより、「別にかかったのなら仕方ないし」と思っているところはあります。

インフルエンザ・ワクチンの「有効率」というものがあって、たとえば 60パーセントだとか 70パーセントだとか言われたりしますが、この「有効率 60パーセント」の意味をご存じでしょうか。

何となく、

「ワクチン接種を受けた人の6割の発症を予防する効果がある」

というイメージがありますが、それは違います。

これに関しては、アステラス製薬のインフルエンザワクチンの有効率というところな記載があります。

長い説明がありますが、下はそれをグラフで示したものです。

これは、

・(1組)ワクチン接種を「受けていない」40人の学級では10人インフルエンザを発症した

・(2組)ワクチン接種を「受けた」40人の学級でインフルエンザを発症したのは4人

ということで、理屈としては、「ワクチン接種を受けた2組が、もし1組のようにワクチン接種を受けていなかった場合は、10人の発症者が出ていた」という推測から、「未接種組の発症者数 から 接種組の発症者数を引いた数」が、「有効率」ということになり、上なら、「10人 - 4人 = 6人」で、

・「10人のうちの 6人の発症を予防できた」という意味での 60パーセント

なのでした。

何だかよくわからないパーセント表示ではあるのですが、そういうことらしいです。

「ワクチン有効率」とはこういうものです。

そして、上の「微妙な差」のグラフを見て、私は、同じ医療系の他のグラフを思い出したのです。

それは、プラセボ(偽薬)のグラフです。

プラセボとは、

偽薬 - wikipedia

偽薬(プラセボ)とは、本物の薬のように見える外見をしているが、薬として効く成分は入っていない、偽物の薬の事である。

偽薬は、偽薬効果を期待して処方されることもあるが、本物の薬の治療効果を実験的に明らかにするため、比較対照試験(対照実験)で利用される事が多い。

というもので、新しい薬などの臨床試験で、

・本物の薬が投与された患者

・プラセボが投与された患者

を比較して、本物のほうの薬に効果があるかどうかを確認します。

ところが、臨床試験では、このプラセボ、つまり「ニセの薬」がまたよく効くのですよ。

薬の種類によって、さまざまでしょうが、例は何でもいいですが、たとえば下は適当に検索していて出てきたもので、C型肝炎の新薬についての臨床試験のデータです。薬名にはふれません。

本物の薬のほうの効果は 88パーセント以上ありまして、「とても効果がある」というように見えますが、単にブドウ糖などを固めただけのニセの薬でも、60パーセント以上の人に効果が出ています。

こんなような薬の臨床例はいくらでもあって、そして、あるいは、私たちが見ることはないでしょうが、「ニセ薬のほうが本物の薬の効果を上回る」というような臨床例もあっても不思議ではないです。

どうして、こんなことをインフルエンザ・ワクチンの話で書いているのかといいますと、先ほどのインフルエンザ・ワクチンの効果の差が、

「プラセボ的な誤差にしか見えない」

と、ふと思ったのです。

すなわち、心の底からインフルエンザ・ワクチンを信じている人なら、「私はインフルエンザ・ワクチンを打ったのだから、インフルエンザなどにはならない」というプラセボ的な部分があるのかもしれないなあと。

そういう意味では、もし、ワクチンを打たれた方や、これから打とうと思われている方は、「心の底からワクチンを信じてあげる」といいかもしれないですね(本当そうなのかよ)。

そもそもの効果が上のグラフの程度ですしね。

いずれにしても、病気に対しての行動は、それがカゼであろうと、肩こりであろうと、ガンであろうと、つまりどんなことに対しても、「自分が確信している」のなら、その方法でおこなえばいいのだと思います。

ガンになった時に、「私は抗ガン剤で治す」と決意したのなら、それでもちろんいいのだと思いますけれど、その前に

「あなたは自分の病気を愛しているか」

「それ以前に、あなたは自分の幸せを真剣に祈っているか」

というような問いから始まるべきだとは思います。

この前例のない「病気の時代」はおそらく、いや、間違いなく、今後も拡大します。

その理由は根拠が乏しいので書けません。

>> In Deep メルマガのご案内

In Deepではメルマガも発行しています。ブログではあまりふれにくいことなどを含めて、毎週金曜日に配信させていたただいています。お試し月は無料で、その期間中におやめになることもできますので、お試し下されば幸いです。こちらをクリックされるか以下からご登録できます。

▶ 登録へ進む