何らかの元年に

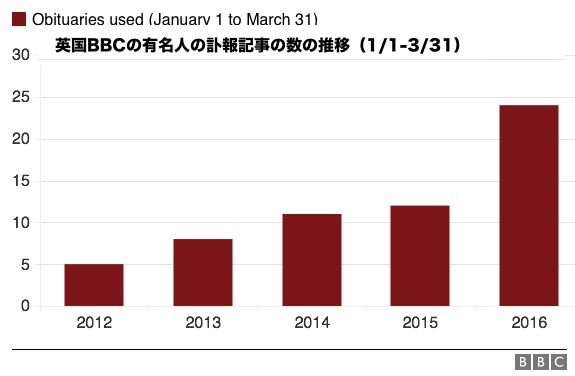

昨年4月の「私は素晴らしい世界に生まれて、その世界に生きている」 という記事の中で、英国 BBC の「なぜ2016年に有名人が次々と亡くなるのか」という記事にあったグラフを載せたことがありました。

こちらのグラフです。

同時期に、BBC で扱った死亡記事の数が 2016年までは飛び抜けて多かったということに関しての記事でした。

その理由については、スターの高齢化が進んだとか、情報の伝達が早くなったためとか、いろいろと書かれてありましたが、実際には、2016年がここまで飛び抜けて多かった厳然とした理由はよくわかりません。

そして、それがどうしたというようなことを言いたかったわけではなく、「そういう時代に私たちは生きている」ということを、単にその過去記事では書いたのでしたけれど、特段な高齢化が壊滅的に進行している日本では、この「死の増大」は、これからずーーーーーっと先まで、ごく普通の状態となって、今後何十年も続いていくことが確定しているわけでもあります。

まさに「死の時代」に突入したわけですよね。

生(産まれる)のほうが減少し、死のほうが多くなるという世の中は、現世人類の日本人として、私たちは今はじめて経験しているはずです。

そういうような厳然たる事実がある一方で、今の世の中は、とにかく「健康万歳、長寿万歳」という、「長寿神経症」的な風潮が続いているわけで、この異常な「長寿カルト」の風潮も、おそらく今後もまだ続くのだと思いますけれど、普通に考えればわかることですけれど、もともと長寿を作用する最も大きな要因は遺伝子なわけで、そんな中で、

・長寿は良い

・短命は悪い

という単純な人生観を押しつけられるのはたまったものではない気はします。

山本浩一郎さんという整体師の方が書かれた『腰痛は心の叫びである』の中に、中国・金代ので丘処機という人が、元の太祖チンギス・ハーンに述べた言葉の、

「衛生の道はあるが、長生の薬はない」(養生の道はあるけれども、生まれつき持っていない命を長くする薬はない)

を紹介していて、「健康で生きること」と、「長寿であること」の意味は同列ではなく、違うことだということを書かれています。

ちなみに、私が昨年読んだ本の中で「もっとも実生活の中で役立った」のも、この『腰痛は心の叫びである』でした。

私は腰痛はまったくないのですが、それより少し前に、アメリカのジョン E.サーノという方の『心はなぜ腰痛を選ぶのか―サーノ博士の心身症治療プログラム』という本を読んでいまして、

「おそらく、人間の理由のわからない痛みと症状のほぼすべての原因はこれだ」

と確信したことがあります。

「これ」というのは、「心」です。

このサーノ博士の著作の内容は平易なものではないですが、痛みも病気も症状も「自分でつくり出している」という状態について、とても詳しく書かれている本で、こういう理論を理詰めで理解したい方には良い本だと思います。

そして、その後、なんとなく直感で、山本浩一郎さんの『腰痛は心の叫びである』を買ったのですが、こちらは理論的なものではないのですが、書かれてあることが、とてもスムーズに自分の中に入ってきたものでした。

そした、なぜ、この本が「昨年、もっとも実生活の中で役立ったもの」だったかといいますと、この中に書かれているいくつかのことを実践して、本当にずいぶんと「生活そのもの」が変わったのです。

生活の中での3つの大変化を経験した昨年

この本に書かれてあるすべてのことを実践したわけではなく、下の3つを生活の中で実践しました。

私が昨年途中から実践して続けていること

1, 生活の中で「すみません」という言葉を一切使わない

2. 台所に洗い物をためない

3, 朝、目覚めた時に「いい一日が始まった」と言う

この3つです。

すべて、この山本さんの本によれば、「痛みと症状を取り去るための行動」で、つまり、これらの行動はいわば「治療行為」といえます。

「すみません、を言わない」については、何のことかと思われる方もあるかもしれないですが、昨年の9月に、

・「すみません」という日本語を口から発することをやめることについて

2016/06/26

という記事で書いたことがあります。

私はそれまで、人一倍、「すみません」と口にする人で、たとえば、飲み屋とかレストランなどで、注文する時に「すみません」と人を呼びますし、料理などを持ってきていただいた時には、「どうもすみません」という言葉でねぎらうタイプの人だったのですね。

人にぶつかっても、「すみません」と良い、何か人から良くされた時にも「すみません」と言うという感じです。

これを昨年の夏以降、全部やめたのです。

相当意識しないと、口からつい出てしまうこともありましたが、慣れるに従って、どんどん出なくなりました。

「すみません」を使わなくなると、まず増えるのが、「ありがとう」(ありがとうございます)という言葉です。

たとえば、先ほどの、飲食店で何か持ってきてもらった時に、持ってきた人に感謝の念を伝えるには「すみません」を使わないとなると、「ありがとう」しかありません。

注文をするときには「お願いします」と言えば済みます。

人にぶつかったら、「すみません」ではなく、「ごめんなさい」。

こういうことになるわけですが、現実の生活では、そうそういつも人にぶつかるわけでもないし、いつもいつも何か注文しているわけではなく、結局、今まで一番「すみません」を使っていた局面の多くは、「ありがとう」を言うべき局面だったと事に気づくのです。

なので、日常で「ありがとう」を言う機会が格段に増えたことは事実で、それだけでもずいぶん生活態度が変わったと思いますが、「すみません」を言わないことで、最も良いことは、「すみません、というたびに小さな自己否定を行っていた行為がなくなる」ということにあり、これは体にいいことだと実感します。

あと、「2」の、

・台所に洗い物をためない

というのも何だかよくわからないと思いますが、これもその本にあったもので、もともとは、貝原益軒の『養生訓』にある「家養生」(健康のためには家の中を整えておく)の中のひとつとして、「水回りをきれいにしておく」というのがあるそうです。

うちは、多くの家事を私がするか奧さんがするかは決まっていなく、皿洗いも含めて時間のあるほうがするという感じなのですが、夕食の後に関しては、何となく台所にそのまま放置して、次の日の朝にまとめて洗うというのが日常になっていました。

これをやめたのですね。

私は夜はほとんどお酒を飲んでいるのですが、「酒のシメに皿洗い」という習慣をつけて、夜は、眠る前にどんなに酔っぱらっていても、皿をすべて洗ってから眠るようにしました。

まあ、それだけのことなんですけれど。

しかし、朝起きて、水回りがきれいなのは悪くはないです。

なお、この『腰痛は心の叫びである』の中で最も実践したい心構えがありまして、それが最も大切なことだと思うのですけれど、それは、

「死から目を背けないこと」

ということです。

誰にでも必ず訪れる死を必要以上に禁忌として目をそむけることが、むしろ必要のない不健康を呼び込んでいると山本さんは述べています。

これを読んだ時、つくづくそう思いました。個人的には、「いつ死んでも構わない」と本心で思うことができれば、それがその人の健康法の完成の時なのだと思います……が、なかかなそうは思えないです。これが今年の課題ですね。

「武士道とは死ぬ事と見つけたり」と葉隠に書いた山本常朝は、同時に「私も人であり、生きる事が好きである」という意味のことを同じ葉隠に書いているように、多くの人がこのことで迷ってきたようです。

というわけで、また、雑談でここまで来てしまいました。

さすがに今日もこれ以上、雑談で進むのは気が引けますので、昨日の記事、

・興味ある健康系の話題はなかなか表に出てこないで、情報も人そのものも消えてしまうのですけれど

2017/01/09

でご紹介しようとしていた、最近、個人的な興味を引いたいくつかの医療・健康記事の内容を、翻訳などを含めまして簡単にご紹介しておきます。

最近のいくつかの健康に関しての報道

これは、前回の記事でご紹介しました、

・人体に新しい臓器が発見される

・高速道路の近くに住むことは認知症のリスクを7倍増加させることが判明

・数多くの入れ墨を入れることが人間の免疫機能を高めることが判明

の3つの記事をそれぞれご紹介します。

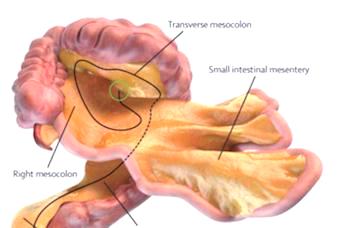

まず、「新しい臓器の発見」に関する報道です。「発見」というより「認知」というような感じです。

これまで、大した働きを持っていないと考えられていた人体内の部分が「独立して働いている器官だとわかった」というものです。

現代医学は、これまでも、脾臓や盲腸などを含めて「人体には無駄な臓器がある」という認識で進んでくることが多かったですが、人間の体内に「無駄なものなどあるはずがない」です。

ちなみに、この新しい臓器は、500年前にレオナルド・ダ・ヴィンチが臓器として認識していましたが、現代医学の進行の中で忘れ去られたようです。

independent.co.uk 2017/01/04

腸間膜:人体内の新しい臓器が科学者たちにより発見された(そして、これは79番目の人間の臓器となる)

アイルランドのリムリック大学病院(University Hospial Limerick)の研究チームは、2016年末に消化器系に新しい臓器があると発表した。

発見されたのは、これまであまり重要とされていなかった腸間膜(mesentery)という部分だ。腸間膜は、小腸などの臓器を腹腔内の背中側の壁につなぎとめている膜のことで、二重層になっている。

この部分は知られてはいたが、以前は消化器系のほんの一部の断片構造であると考えられていた。

しかし、医学誌『ザ・ランセット』に掲載された論文によると、この腸間膜は、他の臓器と連続した構造を持つ「一つの臓器である」と結論づけられた。

研究チームは、2012年に腸間膜が連続構造を持っていることに気づき、4年の歳月を費やして、腸間膜が別個の臓器である証拠を集めた。

研究を率いたJ・カルバン・コフィー(J. Calvin Coffey)教授は、「 100年以上にわたって信じられてきた解剖学の記述は誤りでした。この臓器は断片化されたものでなどない一つの連続的な構造になっています」と話す。

腸間膜を最初に解剖図に描いたのはレオナルド・ダ・ヴィンチで、 1508年のことだった。

ダ・ヴィンチは腸間膜が連続した臓器であると認識していたようだが、数世紀が過ぎて、腸間膜は、重要性のない「付属品」であると考えられるようになっていた。

次は、「高速道路の近くに暮らす人の認知症の発症率が非常に高いことがわかった」というカナダでの調査を報道した記事です。

もともとは認知症の調査というより、高速道路の近くで暮らす人たちのさまざまな健康に関するデータを取っている中で、「認知症の発症率の高さ」がクローズアップされたもののようです。

その発症率の高さは、何と通常の7倍。

650万人以上のデータ分析ですので、精度は高いと思われます。

理由はわかっていませんが、「認知症の発症メカニズム」という意味から、何となくいろいろと考える部分のあるものではありそうです。

earth-chronicles.com 2017/01/06

高速道路に近いところに住むことは認知症のリスクを上昇させる可能性があることが判明

国際的な科学者グループの最近の研究は、高速道路付近で生活することが認知症発症リスクの増加と関連していることを確認した。その研究では、混雑した道路などの騒音公害や大気汚染の特性が認知症発生の危険因子に属することが示されている。

しかし、その異常の発生メカニズムは十分に研究されていない。

この研究は、カナダ・オンタリオ州の公衆衛生研究室の科学者たちによって行われたもので、20 〜 85歳の 650万人以上のカナダ人住民に関する 2001年から 2012年までのデータを調査することで行われた。

もともと研究者たちは、道路周辺での生活と循環器疾患や糖尿病の発症リスクなどの研究をおこなっていた。

そして今回、研究者たちは、データ中にある 243,611例の認知症、31,577例のパーキンソン病、および、247例の多発性硬化症症例を患者の居住地を比較した。

その結果、高速道路から 50メートル以内の範囲に住んでいた人たちでは、高速道路からの距離が 300メートル以上の場所に暮らしていた人と比較して、認知症のリスクが7倍高かったことが示された。

多発性硬化症とパーキンソン病の発症リスクに関しては、高速道路との距離の相関は認められなかった。

そして、もうひとつは、これは昨年の医学論文ですが、「タトゥー(入れ墨)は体の免疫を高めることが判明した」というものです。

私自身はタトゥーはしていないですが、縄文時代の日本人など、あるいは今でも、部族と呼ばれる人たちの多くがタトゥーを全身に入れますが、その理由でよく、「神がどうのこうの」というように言われることがあります。たとえば、過去記事の「魏志倭人伝に描かれる 1700年前の日本と日本人 (2012/05/13)」との中に、魏志倭人伝に書かれた 1700年前の日本人の様子を記していますが、

> 倭では、男子は成人も子供もみな顔や体に入墨をしている。

とあり、当時の日本人は、特に男子はみんな入れ墨をしていたようなのですね。

その理由は、

> 水の龍を避けるためだった

とあるのですが、やや疑問には思っていたのです。

そんな「水の龍を避けるため」という曖昧な理由だけで、みんな入れ墨入れるかなあと。

しかし、「体にいい」となれば、それも理由としてあるのかなと。

いずれにしても、今の日本は、全世界でも珍しいほど「入れ墨を嫌う」妙な国民集団になっていて、「日本から入れ墨を駆逐したい」というようなものがあるのかどうかわからないですが、そのためか、この医学論文の報道はあまり報じられなかったようです。

まあ、それはともかく、興味がありましたので、これをご紹介して、今回の締めとさせていただきます。これはアメリカの記事です。

aol.com 2016/03/15

新しい研究は、タトゥーがあなたの健康に良いかもしれない可能性を示した

若者のタトゥーは、安全上のリスクなどの面で、両親や保護者の心配の種となっている場合があるが、最近の科学者たちの発見は、タトゥーの意味がやや違うものであるかもしれないことを示す。

医学誌アメリカン・ジャーナル・オブ・ヒューマン・バイオロジー(Human Journal of Human Biology)に掲載された研究では、複数のタトゥーを入れた人々はより強い免疫反応を示すことがわかり、さまざまな感染を撃退する能力が増加していることが判明したのだ。

アラバマ大学の科学者たちは、タトゥーのあるボランティアたちから唾液サンプルを入手し、胃腸系および呼吸器系の一部を覆う抗体である免疫グロブリンA、および免疫応答を抑制することが知られているストレスホルモンである「コルチゾール」のレベルについてのサンプルを調べた。

その結果、より多くのタトゥーを持つ人々は、より少ないタトゥーを持つ人々よりも免疫グロブリンAのレベルを、より容易に保持できる免疫系を有することを示された。

ただし、これは「より多いタトゥーの人のほうが免疫ず高かった」ということで、タトゥーを持たない人よりタトゥーを持つ人のほうが免疫が上がることを示したものではないと研究者たちは言う。

ここまでです。

ちなみに、医療の発見や健康関係の報道では、メディアなどで大きく報道されるものの多くは私たち個人の問題とは何の関係もないものばかりですので、自分が求めている情報と接触するのは楽ではないかもしれないですが、信じていれば近づいてくるはずです。

>> In Deep メルマガのご案内

In Deepではメルマガも発行しています。ブログではあまりふれにくいことなどを含めて、毎週金曜日に配信させていたただいています。お試し月は無料で、その期間中におやめになることもできますので、お試し下されば幸いです。こちらをクリックされるか以下からご登録できます。

▶ 登録へ進む